はじめに

「めまい患者だから頭部CT撮って帰宅でいいよーー」

って言う上級医がいたら信用しない方がいいです。

central illustration

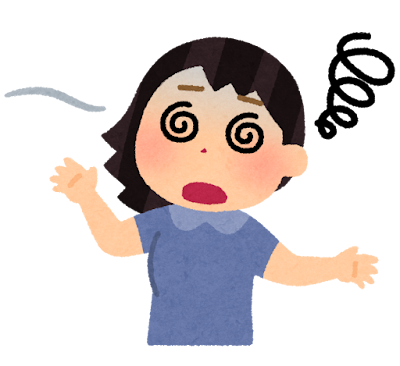

red flag

めまいのred flag

意識障害、痛みの随伴

歩けない

安静でも持続する

前庭障害以外の神経学的所見あり

安静時発症(でsudden onset)

killer disease

めまいのkiller disease

※前失神の可能性を常に念頭におく①頭蓋内疾患

※内分泌クリーぜも念頭におく

- くも膜下出血(脳動脈瘤性含む)

- 脳出血

- 脳梗塞(原疾患も精査)

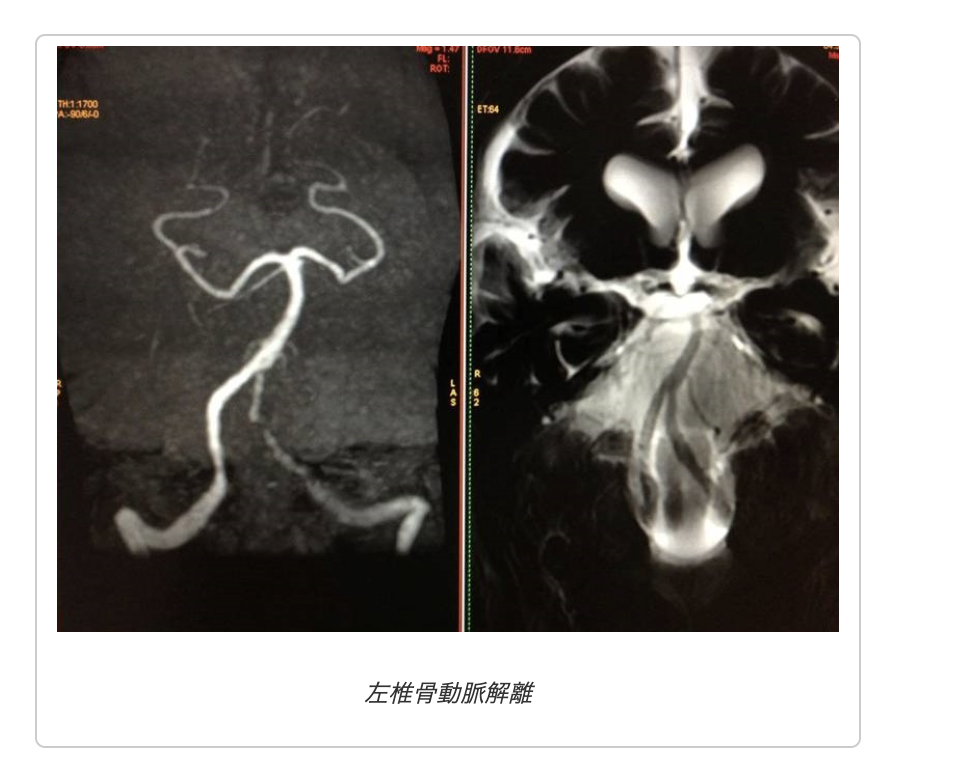

- 脳・頸動脈解離(大動脈も含む)

特に椎骨脳底動脈解離②心原性失神

③起立性低血圧

個人的には失神の可能性を常に頭に置きます。

Killer diseaseみればわかると思うんですけど、CTだけじゃなくてMRIを取らないと判断できない(解離に至ってはBPASか造影が必要)んですよね。

しかも発症したて脳梗塞だとMRIにうつらない症例もあるので、余計に判断に困る。

頼りになるのはやはりH&Pです。さぼらず問診と神経診察をしっかりしましょう。

H and P

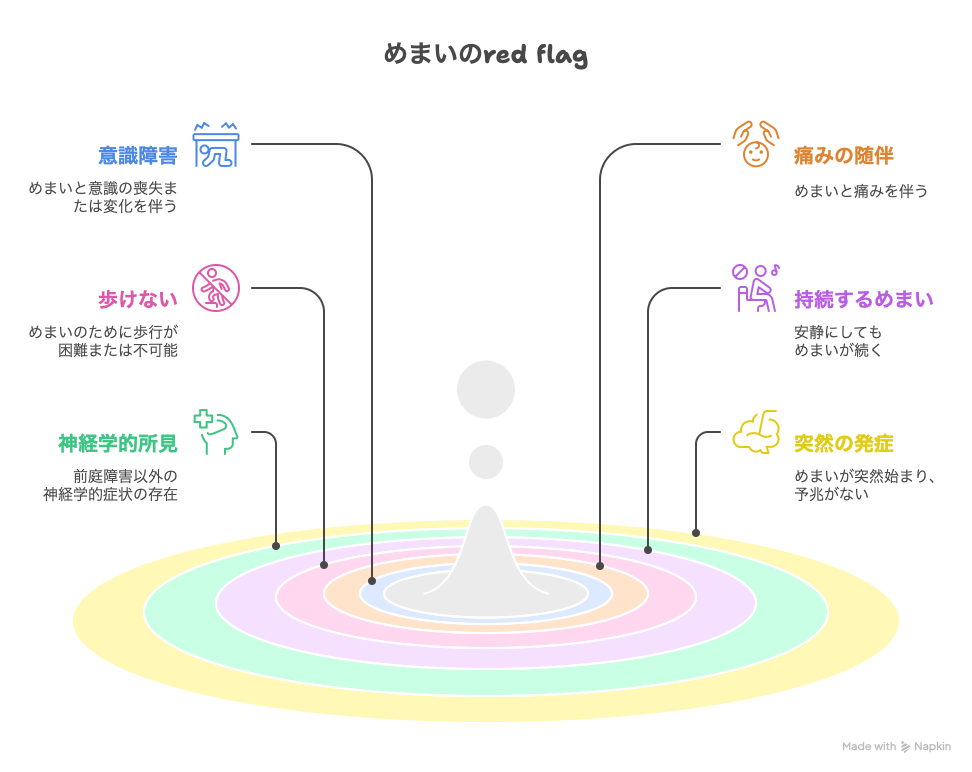

めまいのロードマップ

1️⃣主訴がめまいでいいのか

→失神、および随伴症状が真の主訴でないかcheck2️⃣診察時に”めまい”が持続しているか

☑️持続ありで安静でも改善せず

→acute vestibular syndromeとして

MRIの撮像☑️持続がなく発作性

→episodic vestibular syndromeとして

BPPVの病歴かどうか確認

非典型的であれば精密検査

主訴

「めまい」と聞いた瞬間に「中枢性めまいか抹消性めまいか、、、、それが問題だ」と思っているそこのあなた。いけません。

患者がめまいと言ったら僕らは「視界がぐるぐる回る」「視界がおぼつかなくて足元がおぼつかない」みたいな症状を勝手に想像してしまいますが、実際に詳しく聴取してみて下さい。

すると「立つとふらつく」とか「気が遠くなる」とか「発熱がつらくてふらつく」とかまぁ多彩な症状を「めまい」ってひっくるめて表現してきます。この情報の有無で当然鑑別が変わってきますよね?

なのでまず問診で聞くべきことは

「めまいという言葉を使わないで説明するとどんな症状ですか?」

です。すると自然に随伴症状、増悪寛解因子や持続時間、発症様式(onset)などを聞けると思います。

個人的に、めまい症状が出ている時に眼振を認めない症例ではめまい以外の主訴も考慮し鑑別を考えます。特に前失神の可能性はないかを常に考えるようにしましょう。自験例ですが、病歴が明らかにBPPVなのに眼振がなくて頻脈で、心電図とったらACSだった症例があります。

また、はっきりした随伴症状がある場合(頭痛、意識障害、発熱など)はそちらを主訴として考えた方が鑑別がすっきりすることも。

はっきりした眼振があれば我々の考える「めまい」として末梢性か中枢性かを鑑別を考えていくことになるでしょう。

さて、眼振を認めた場合(やめまいを強く疑う病歴の場合)の問診、身体診察について、以下の記事で学習しましょう。

病歴聴取

基本的には中枢性めまいについての除外が中心になります。

、、、、、って言うのは簡単なんですけど、病歴だけだと判断に困る症例や、めまいがひどくて(と患者が思い込んで)神経診察もまともにできない症例も多い。しかも中枢性めまいの症例数自体かなり多いので、非典型的な経過でくる中枢性めまいもまぁ結構いる。

なので一番スマートなのは、末梢性めまいの典型的な病歴かどうかを確認し、少しでも引っ掛かる部分がある場合は画像検査をするのが現実的だと思います(やはり脳卒中は見逃しがトラブルになりやすい疾患です、正直しょぼい脳梗塞だったとしても、、、、、)。

まずポイントになるのが「診察時にめまいが持続しているか」です。

診察時もめまいの症状を訴えている場合は急性前庭症候群(acute vestibular syndrome)、症状を訴えていない場合は”反復性”前庭症候群(episodic vestibular syndrome;反復性のところは私が作った造語です、いい和訳がなかったんですよね〜)とみなして、それぞれ典型的な抹消性めまいの病歴か確認しましょう。

episodic vestibular syndrome

まずは抹消性めまいの代表である、BPPVの病歴を確認しましょう。

BPPVの典型的な病歴

〜頭囲変換して(一秒程度の潜時を経て)症状出現,同じ体勢でいると数十秒で消失〜

※基本難聴や耳鳴りなどの蝸牛症状は伴わない

この病歴に少しでも矛盾するところがあれば神経診察、ひいては画像検査をする方針になります。ポイントは誘発因子と持続時間です。

持続時間に関しては、嘔気の残存やめまいへの恐怖感から数分と表現されることもあります。しかし数十分や数時間などはBPPVっぽくない病歴(→中枢性めまいの鑑別を考慮)と思った方がいいでしょう。

基本頭位変換のエピソードに誘発されて起きるはずですが、「体を起こした時」という病歴の際には注意しましょう。起立性低血圧との鑑別が必要になります。

BPPVであれば、寝返り時、もしくは仰臥位のままでの頭位変換で誘発されるはずです。起立性低血圧であればこれで誘発されません。診察台で横にさせたり寝返りで(診察室で再現して)眼振が出るか見るべきです。

しかし、「起きた時からずっとめまいがする」とか「めまいがひどくて目が開けられない」とか再現性の確認ができないようなBPPV患者も結構います(思い込みで話している患者もいるので、ゆっくり病歴聴取するのが大事だったりします)。

病歴聴取中に「今めまいはしますか?」と聞くと「そういえば今はしない、、、、」と冷静に患者さんも表現してくれることも多い。

ストレッチャーで「めまいが怖くて目を開けたくないです」とか言う人はしばらく安静で放っておくのも1つの手です。

落ち着いたら「試しに目を開けることはできますか?」といって安静時にも眼振があるのか確認すればいいのです。眼振があったり「今もずっと症状があります、、、」といった場合には、もうBPPVは鑑別から外すべきでしょう。安静にしていれば改善するのがBPPVです。画像検査を追加しましょう。

また、明らかな頭位変換で誘発されるからBPPVだ!というのもやめてください。

中枢性頭位めまい症、という疾患概念があり、明らかに頭位変換で誘発されるにも関わらず脳梗塞などの中枢に病変がある疾患の総称であり、潜時がない、持続時間が1分以上、何回誘発しても改善が見られない(BPPVの特徴として、誘発試験を何回か繰り返すと改善していくこともあるようです)などが鑑別点です。

あ、もちろん神経診察で眼振以外の異常所見があればもちろん画像精査ですよ。中枢性頭位めまい症の責任病変は脳幹や小脳である場合が多いので、失調症状や脳神経学的所見はしっかり取りましょう。

acute vestibular syndrome

極論ですけど、この場合はMRI撮像してしまっていいと思うんですよね笑。

いきなり何言ってんだと思うかもしれませんが。このタイプの抹消性めまいは病歴と身体所見で確定診断をすることが非常に難しい。

メニエール病はそもそも「何回も繰り返しているめまい」が定義なので初発のめまいではまず鑑別から外れます。

突発性難聴は難聴を伴うめまいですが、前下小脳動脈(AICA)の脳梗塞は前庭神経、蝸牛神経の核の障害を引き起こすので症状が酷似することがあります。かつともに突然発症なので病歴から識別することは困難です。

他の神経症状である小脳失調や脳神経障害を伴うのであればもちろん中枢性の診断でMRI撮像で良いですが、難聴+めまい【だけ】の症状で来る脳梗塞があることは認識しておきましょう(https://www.jstage.jst.go.jp/article/audiology/55/5/55_391/_pdf;参考症例)。

前庭神経炎は先行感冒がある、、、、、、とも限りません(ない症例が50%以上って報告もあるので、感冒がなくても前庭神経炎なことはあります)。持続するめまい(眼振)という病歴でくるので、これも中枢性めまいとの鑑別が難しいです。眼振の所見で区別することも出来なくはないらしいんですが、、、、、もう専門家の領域だと思うんですよね。耳鼻科や神経の専門医でなければ【身体診察で中枢性めまいを否定する】のはやらない方が身のためだと思います(というか、専門医も結局画像撮ってるイメージがあります笑)。

ということで持続するめまいでかつ初回の患者はMRIがほぼ必須と考えて良いと思います。もちろん画像精査がされていて慢性的なめまいの訴えの場合は話は別ですが、そもそもそんな患者は夜間救急外来に来ないです。

おそらく相当な数over triageになりますが、僕は見逃してトラブルになるよりマシだと考えてるのでこうしてます。

めまいの病歴まとめ

OPQRSTAAAは有名な痛みの問診方法ですが、痛みじゃなくてもTOSSという問診方法はかなり使えます。

ぜひ使ってみてください。

Time cource(時間経過)

安静でも持続、全体的に増悪傾向なら画像適応と考えるべき。

Onset(発症時)

突発性も血管障害を疑う病歴ですね。BPPVは突発っぽく見えてしまいますが、頭位変換が伴うはずなのでしっかり病歴を確認しましょう(難しいのが起床時からめまいがしたっていう病歴。知らないうちに寝返りうってる可能性もあるし、安静時発症かもしれない。起床時からのめまいって場合は、他の病歴や身体所見で画像適応を判断しますが、迷ったら画像撮影するしかないでしょうね)。

まぁ突発性難聴や前庭神経炎は突然発症になりえるのでsudden🟰中枢性ではないですが、、、、。

Situation(増悪寛解因子、随伴症状)

めまい、嘔吐以外の症状も確認しておきましょう。神経症状が他にもあればMRI撮影。

安静時でも持続するめまいは(acute vestibular syndromeの章でも触れましたが)基本MRI適応と考えていいでしょう。

起立時や(頭位変換はしていないのに)運動時で誘発される場合は失神の鑑別もするべきでしょう。歩行時にふらつく場合は歩行障害と見て鑑別するほうがいいですね。運動失調なのか体幹失調なのか感覚異常か筋力低下なのか、、、神経所見から判断するべき。

症状が安静でも持続している場合(特に眼振を認めない場合)には「本当にめまいの鑑別でいいのか?」と考え直すのも1つの手でしょう。

言うまでもなく、頭痛が随伴していたらemergencyです。脳出血や椎骨動脈解離を忘れずに。

ついでにもう1つ、前庭神経炎は基本聴力障害はないので気をつけましょう。

Severe(程度)

人生最悪、初発と言われたら、いかに末梢性っぽくても画像取ってしまうのが人のさが。

riskヘッジのためにもしょうがないかと思います。

ちなみにめまいの性状は鑑別に役立たないです(景色がぐるぐる回るから末梢性!とか)。

いわゆる回転性めまい、浮動性めまいなどのめまいの性状による鑑別は、中枢性、抹消性の鑑別に寄与しない、と様々な文献で叩かれてます。

なので個人的にはあまり重視していません。この病歴が役立つシチュエーションとしては「そもそも主訴は本当にめまいでいいのか?」と疑った時でしょう。「気が遠くなるようなめまい」と言われたら言うまでもなく前失神ですね。

景色がぐるぐるまわる心筋梗塞や、歩くとふらふらするという肺塞栓なども過去に経験があります。ので、めまいっぽい訴えがあったとしても失神の鑑別は忘れないようにしています。

身体所見

んで、大事な身体診察の話。

身体診察ではまず開眼できるかどうか。

ベッドでしばらく安静にさせて開眼させて「今はめまいがないです」って言われたら一安心。

「やっぱり辛い」と言われて目を閉じるのは安静でめまいが改善していない証拠なのでred flag。

安静にさせてんのに眼振出ている場合も基本は画像適応ですかねぇ。

洞性頻脈だった場合は必ずACS、PEなど心原性失神や活動性出血の可能性を忘れないようにしましょう。

(というか、洞性頻脈とか低血圧の時点で普通の「めまい」で鑑別にあがる脳血管疾患の可能性は下がります)

あと僕の師匠が言っていたのは「ストレッチャーのベッド移動の時は目を見ろ」と言われました。患者が自分から動くタイミングですもんね。眼振がないか、めまいが誘発されないか確認しましょう。

次に重視するのは

・視野障害の有無

・継ぎ足歩行含めた運動失調

です。それぞれ後頭葉、小脳病変の時に出る症状ですね。

というのも見逃されやすい脳梗塞は後方循環系の梗塞(後頭葉や小脳)であることがほとんどであり、理由はめまい以外の自覚症状に乏しいので見逃されることが多いんです。

視野障害は意外に患者は自覚していないことが多いです。研修医時代に神経診察で視野障害だけ異常があった後頭葉の脳梗塞がいました(めまいで来院、視野の自覚症状はなし)。

運動失調に関しては指鼻指試験(FNT)とかきらきら星ももちろん見ますが、継ぎ足歩行も必ず確認しましょう。

後下小脳動脈(PICA)の閉塞は小脳虫部の梗塞を引き起こし、体幹障害、起立歩行障害のみが症状として出ます。なので仰臥位での神経診察で異常がなかったからと言って、脳梗塞を否定する根拠にはなりません。必ず歩行に問題がないことを確認してください。

基本歩けないめまいは入院適応です。きちんと座れるか、(継ぎ足で)きちんと歩けるか確認するまで安心しないように。

ただし、高齢者は純粋な筋力低下で継足歩行ができない場合があるので、セミタンデム(半歩ずつ継足)をするといいでしょう。

眼振の判断方法については、、、正直僕は自信がありません笑。

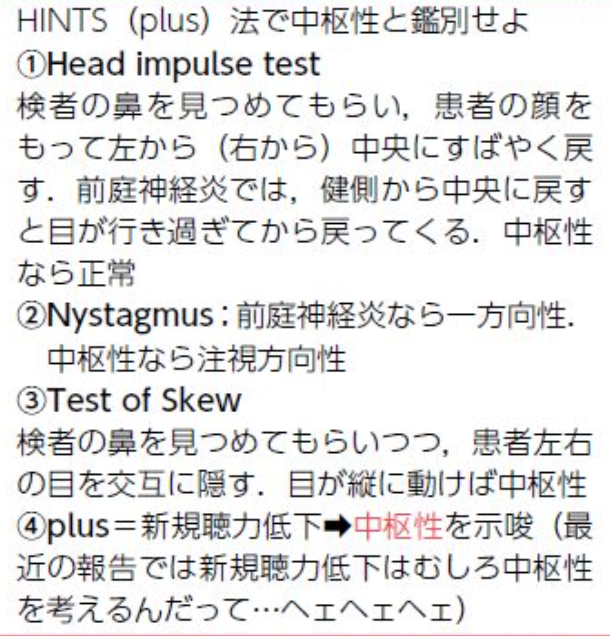

有名なHINTS plusという手法についてはそもそも診察時に眼振やめまいの訴えがある患者でしか使えない(acute vestibular syndromeの患者に対する診察方法です)ので注意しましょう。

ただね、これクソ忙しい救急外来で落ち着いて正確に判断できるかって話なんです。フレンツェル眼鏡みたいなめまいを見やすくツールがあるならまだしも、夜間に眠い目をこすりながら頭を振って眼振がどーのこーの、、、、、24時間異常な所見を見落とさない自信はおありですか?

身体所見に完全に頼る診断はどっかで見逃しが起こると僕は思います(だから身体診察をしないって医者は暴論にも程があると思いますが)。身体所見が陰性だったとしても、病歴やリスクで検査前確率を高く見積もっている場合は精密検査を行うべきです。

基本身体所見は疾患のrule inには使うけどrule outには使わない方針が良いかと(ティアニー先生くらい上手ければいいかもしんないけど)。あくまで病歴first。

最後に患者の自覚症状に乏しい神経所見(かつ、初学者が取り忘れる所見)をまとめて終わりにしましょう。

自覚に乏しい神経症状

軽度な意識障害→付き添いに確認

視野障害、眼球運動障害

Horner症候群

小脳症状→継ぎ足歩行

温痛覚

深部感覚

babinski徴候

検査

採血はめまいの疾患の鑑別に直接関わることはないんですが、時々電解質異常でくるめまいがいます。電解質チェックや、腎機能肝機能などの患者のベースのデータチェック目的なら採血してよし。

個人的には、心電図は全例撮像していいと思ってます。やはり心疾患の見落としは怖いし、徐脈などの不整脈に注目するきっかけにもなるので(これで引っ掛けられたBPPV疑いのACSもいました、病歴は完全にBPPVだったんですけどね、、、、)。

さて、上記の記事で「結局MRIとればいいっていう話じゃん」と思っているそこのあなた。

MRIが正常の脳梗塞がある、といったら信じますか?

脳梗塞の発症したてはMRIで異常を発見できないことがある、というのは有名な話で、特に後方循環系だと3割程度が陰性になる(内科診断リファレンス参照)ことは知っておいた方がいい。

HINTS plusや神経診察で中枢性を疑ったのにMRIが陰性の場合、必ずフォローが必要です。こういう検査のタイムラグに誤魔化されないのが身体所見の強みですね。

MRIをorderする際のポイント

- 神経診察で予測した病変部位はthin sliceでお願いする

- BPASで椎骨動脈解離を評価

小梗塞(10mm未満の梗塞)はスライス幅の影響で偽陰性(例えば5mm幅でMRIを撮っていたら2mmの病変をちょうど素通りしてもおかしくない)になることが多いので、神経診察で当たりをつけた部位はthin sliceで撮ってもらいましょう。

また、忘れた時にやってくる椎骨動脈解離。これはルーチンのMRI撮像だとほぼ確実に見逃します。BPASという撮像方法も追加でorderしましょう。詳しくは以下の参考ページを見てください。

上記を総合して、私はMRIに関して以下のように説明するようにしています。

MRIが陰性である場合のIC例

「私の目で大きい脳梗塞はなさそうですが、専門の先生が後日見た時に新しく異常が見つかる可能性があります。その場合は改めてご連絡しますね。また、数日後に再び撮影すると梗塞の異常がはっきりしてくる場合があるので、症状が改善しなければ当院の外来を受診してください。」

(以下ベッドに余裕があれば)「もし心配であれば当院で経過観察目的で入院もできますが、いかがでしょう?脳梗塞などを予防するのは難しいかもしれませんが、異常が出た時にすぐ対応できるメリットがあります。」

「専門家ではないので読影が暫定的なもの」

「100%脳の異常が否定できるわけではない」

「入院で予防できるわけではないけどすぐに医師が対応できるメリットがある」

の3点が大事かなと思います。

ダメレジ語録

🙅耳鳴りがあるから末梢性でいいかと‼︎

→前下小脳動脈、AICAの閉塞は前庭神経、聴神経がやられるので聴力障害メインです。

顔面神経麻痺や耳鳴りがあっても中枢性の否定にはなりません。

動脈硬化riskの聴取やめまいが持続性かどうかなど、他の病歴と合わせて診断しましょう。

🙅脳神経所見はすべて陰性で、ベッド上での神経診察もすべて陰性です。

返してしまっていいですか

→後下小脳動脈、PICAの閉塞は小脳虫部の梗塞を引き起こし、体幹障害、起立歩行障害のみが症状として出ます。きちんと座れるか、きちんと歩けるか確認するまで安心しないように。

基本的に見逃されることが多いのは後方循環系の梗塞(後頭葉や小脳)であることを覚えておきましょう。もう一度言いますが、見逃されてきた脳梗塞は、視野障害や歩行の診察をサボってきたことがほとんどです。

🙅頭位変換で誘発されるのでBPPV、つまり抹消性です!

中枢性頭位めまい症、について知っておいてください。病歴聴取のところで触れています。

🙅MRI撮像しても問題なかったので帰宅させます!

歩けないとか言ってますが、入院してもやることないので!

いや、歩けないなら入院させてください。しかも発症初期であればMRI偽陰性の可能性があります。

数日後に再検すると脳梗塞がはっきりしてくる場合もありますので「一度撮影したから大丈夫」って発言は禁句です。特に発症から24-48時間であればなおさらです。