はじめに

タイトル通りです。noteに書いたものの総集編です。

不眠かな?

不眠と不眠症は違う

「眠れない」と訴えられても、すぐに睡眠薬を出すのは危険です。

まずは“不眠”と“不眠症”を区別することから始めましょう。

- 不眠:眠れないという訴えがあること

- 不眠症:不眠により日中の生活に支障をきたしている状態

不眠症であるかどうかを確認せずに薬を出すと、副作用や依存のリスクだけが残ってしまいます。

背景疾患を見逃さない

不眠の原因が以下のような身体的・精神的疾患である場合、それを治療することが先決です。

- むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome)

- 睡眠時無呼吸症候群(OSA)

- うつ病・不安障害などの気分障害

- 頻尿・疼痛・掻痒などの身体症状

これらが存在しない、またはすでに対処済みで、それでも日中の機能障害を伴う不眠が続く場合に限り、内服を考慮します。

🌙 不眠症に対する薬剤選択フロー

- 第一選択はオレキシン受容体拮抗薬(安全性が高い)

- 禁忌や効果不十分の場合 → トラゾドンを検討

- せん妄リスクが低いなら、ベンゾ系薬も選択肢に

この場合大きく分けてオレキシン受容体拮抗薬、トラゾドンなどを検討し、基本的にはオレキシン受容体拮抗薬を第一選択とします。

ブロチゾラムのようなベンゾジアゼピン受容体作動薬はせん妄発症リスクが高く、筋弛緩作用もあるため転倒リスクも高いです。依存性も高いので、非専門医が乱用する薬ではありません。

オレキシン受容体拮抗薬

● レンボレキサント(デエビゴ)

- 作用発現が早く、作用時間も短めで使いやすい

- 筋弛緩作用が弱く、高齢者や転倒リスクのある患者にも適応

- 胃管投与も可能で、ICUでも使用しやすい

- 2.5mg刻みで10mgまで増量可能で調整しやすい

- 禁忌:重度の肝障害、CYP3A阻害薬(例:エリスロマイシンなど)との併用

投与例:

- 初回:5mgを就寝前に内服

- 不眠が続く場合:30分空けて2.5mg追加投与

- 最大:1日10mg(追加は2回まで)

● スボレキサント(ベルソムラ)

- 高齢者では最大15mgまで

- 筋弛緩作用は少ないが、入眠作用が緩やかでやや使いにくさあり

トラゾドン(オレキシン薬が使えない・効果不十分なとき)

本来は抗うつ薬(セロトニン再取り込み阻害作用)

鎮静作用が強く、筋弛緩作用が少ない

半減期が短く、翌朝のふらつきが起こりにくい

本来抗うつ薬なのでうつ病に対する内服だけど、抗うつ効果より鎮静作用の方が大きい内服です。

重度肝障害やエリスロマイシンなど禁忌併用薬を使用していてデエビゴが使えない場合に選択肢に上がります。

半減期短く、筋弛緩作用も少ない。25mgから開始し150mgまで増量可能。比較的使用しやすい。

投与例:

初回:25mgを夕食後に内服

不眠が続く場合:30分空けて25mg追加 3回まで追加可能

最大:1日150mgまで

ルネスタ

ベンゾジアゼピン系ではあるも、抗不安作用が強くせん妄リスクが比較的少ない。

投与例:

- 初回:2mgを就寝前に内服

- 効果不十分時:30分空けてトラゾドン25mg追加(最大2回まで)

眠剤が効かないんだけど

「眠剤が効かない」と言われたときすぐに新たな薬を追加しないことが鉄則です。

まず確認すべきは:

- 最大容量まで増量されているか?

- 生活習慣や環境因子の見直しはされたか?

薬を次々と追加していくと、

→ 何が効いているのかわからない

→ 薬剤性せん妄や転倒のリスクが増える

→ 不要な多剤併用になりやすい

まずは使用中の薬剤の最大用量まで増量し、それでも効果がなければ、他剤を慎重に追加検討します。

せん妄

はじめに:せん妄とは何か?

入院患者が精神的な症状を訴えた場合、必ず鑑別に上がるのが「せん妄」です。

典型的な症状には、以下のようなものがあります。

- 睡眠障害(不眠・昼夜逆転)

- 注意障害(集中力の低下)

- 見当識障害(日時や場所の混乱)

- 幻覚や妄想

- 意欲の低下、無気力

「せん妄=暴れている人」と思われがちですが、実は低活動型せん妄といって、うつ状態のように見えることもあります。

このタイプは「反応が乏しい」「ボーッとしている」などの症状が主で、見逃されやすいのが特徴です。

うつ病と勘違いしてしまう医療従事者も多いですが、うつ病では注意障害や見当識障害は基本認めないのでそこが低活動型せん妄との鑑別点です。

注意障害はserial 7を試すと良い。

せん妄は独立した疾患ではなく、背景疾患が必ずあります。

そのため、以下のような評価を初期に必ず行いましょう:

原疾患の増悪(心不全、腎不全、肝性脳症など)

AIUEO TIPS の意識障害に基づく鑑別

疼痛、不安、便秘、尿閉などの対症治療ができているか

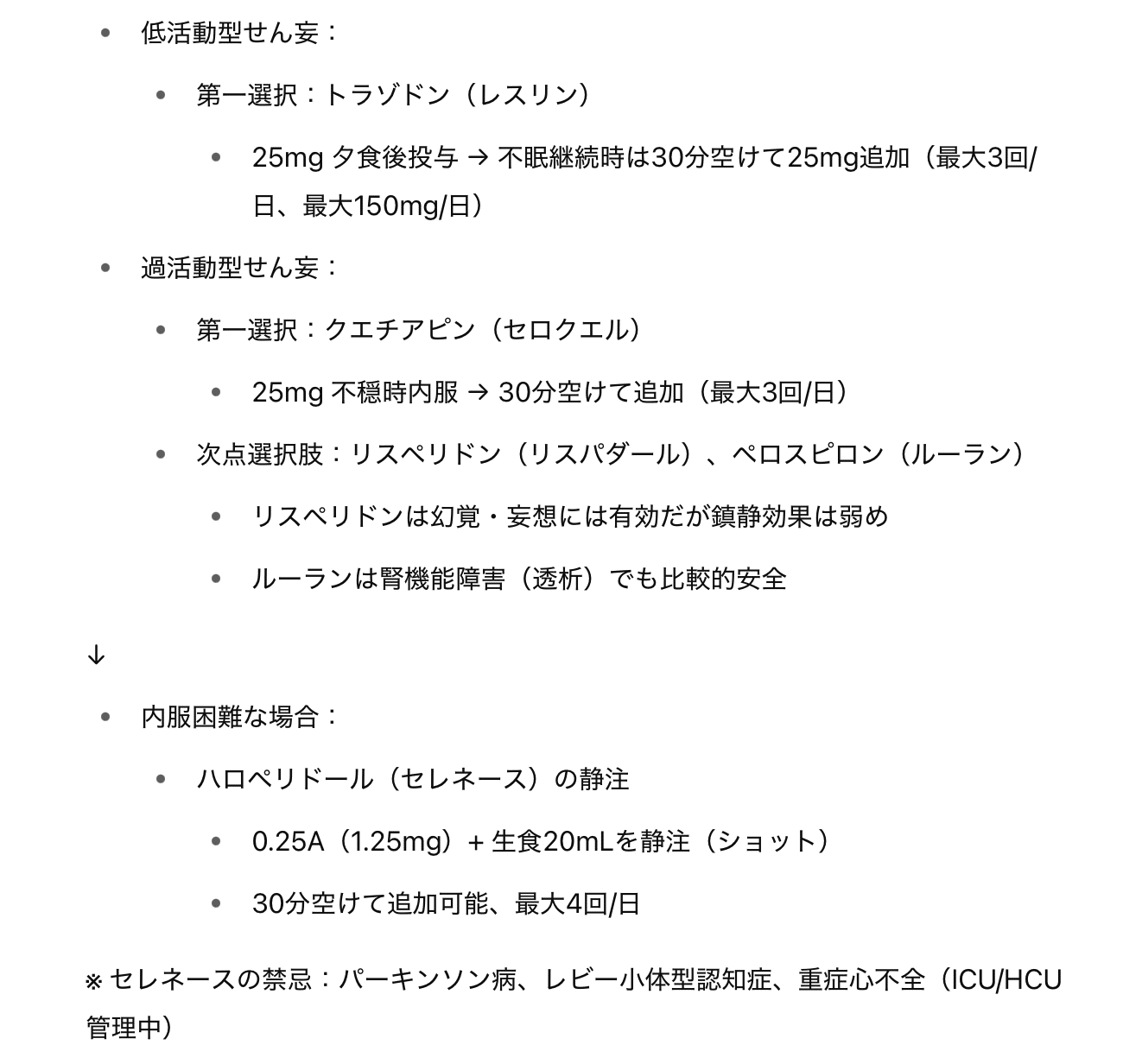

低活動型せん妄

どちらかというと昼夜傾眠傾向なので睡眠、覚醒のリズムを確立するためにトラゾドンで夜しっかり寝てもらうのが大事。生活リズムをつけさせよう。

✅ トラゾドン(レスリン)

- 特徴:抗うつ薬に分類されますが、鎮静作用を目的に使用します。

- 利点:筋弛緩作用が少なく、転倒リスクが比較的低い。

- 投与例:

初回:25mg 夕食後内服

→ 30分あけて25mg追加(最大3回/日)

→ 1日最大150mgまで増量可

過活動型せん妄

クエチアピンが優先です。リスペリドンは幻覚、妄想に対する強い効果をもつものの鎮静効果はクエチアピンと比較しやや弱い。

クエチアピンは鎮静効果が強いので、糖尿病さえなければクエチアピンがfirstです。

✅ クエチアピン(セロクエル)

- 特徴:抗精神病薬。幻覚・妄想への効果があり、鎮静作用も強い。

- 利点:糖尿病がなければ第一選択。

- 投与例:

不穏時に25mg内服

→ 30分あけて追加可能(最大3回/日)

✅ リスペリドン(リスパダール)

- 特徴:幻覚・妄想には有効だが、鎮静効果はクエチアピンに劣る。

- 適応:クエチアピンが使えない(例:糖尿病合併)場合に選択肢。

- 腎機能が悪いと蓄積することがあるので注意

- 投与例:

不穏時に0.5mL内服

→ 30分あけて追加可能(最大3回/日)

✅ ペロスピロン(ルーラン)

- 特徴:腎機能障害(特に透析中)でも比較的安全に使用可。

- 適応:リスペリドンの代替や高齢者の使用に。

- 投与例:

不穏時に4mg内服

→ 30分あけて追加可能(最大3回/日)

内服できない場合の対応

✅ ハロペリドール(セレネース)

- 特徴:即効性を重視した注射剤。抗精神病作用が強く、幻覚・妄想に即効。

- 投与例:

0.25A(1.25mg)+生理食塩水20mL 静注

→ 30分あけて追加可能(最大4回/日) - 注意点(禁忌):

・パーキンソン病

・レビー小体型認知症

・重症心不全(ICU/HCU管理中)

点滴での投与ではなく、ショット(静注)での短時間投与が望ましいです。点滴中に患者がルートを抜いてしまうことがあるためです。

抗うつ薬の使い方

抗うつ薬を処方する前に、まずは本当に「うつ病」なのかを見極めましょう。特に「適応障害」との鑑別が重要です。

✅ 適応障害との違い

- 適応障害:外的ストレス因(職場の人間関係、家庭内トラブルなど)によって、抑うつや嘔気、倦怠感などの身体症状が出現。本人もしんどさのせいで症状が出ていることを察している場合がある。うつ病よりも心理的な狭窄がないイメージ。

- → 対策:ストレス因の除去が最優先。

- うつ病:ストレスがなくなっても症状が持続。

- → 抗うつ薬などの治療が必要。

✅ その他の鑑別ポイント

- うつ病では消化器症状(食欲不振、嘔気)や動悸、手足のしびれなど内科的な症状も多く見られます。

- 身体疾患との鑑別をつけ、器質的疾患が否定できたうえで「うつ病」と判断しましょう。

抗うつ薬の副作用と導入時の注意点

- 副作用:嘔気、眠気

- 対策:

- 少量から開始し、1〜2週ごとに増量する。

- 抗うつ効果は1週間以上、長いと1ヶ月程度の

内服でようやく効果が出ることも

→短期のフォローで中止したりしないように - 嘔気対策にはモサプリドの併用を検討。

- 眠気が強い場合は夕食後または就寝前に投与。

- 離脱症状が出るためいきなり中止しないように

- 内服患者の急変ではセロトニン症候群や悪性症候群の可能性を考える

(この記事では比較的安全性の高い内服しか紹介していませんが)

非専門医が使いやすい抗うつ薬:2選

① ミルタザピン(リフレックス®)

分類:NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)

特徴

- 抗うつ効果に加えて、抗ヒスタミン作用により睡眠改善(開始日から)、食欲増進が得られる

- 眠気が強く出やすいが、数日で慣れる

投与例

- 初期:7.5mg 眠前または夕食後

- 1週間後:15mgへ増量

- 以後、抗うつ効果不十分であれば1週間ごとに増量し、最大45mg/日まで可能

- 嘔気が強い場合:モサプリド5mgを併用投与

② エスシタロプラム(レクサプロ®)

分類:SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

特徴

- 初期用量でも十分な効果が得られる

- 不安症状にも有効

- 抗コリン作用が少なく、高齢者にも比較的安全

- ただし、QT延長の既往がある場合は禁忌

投与例

- 初期:10mg 1日1回

- 効果が得られればそのまま継続

- 効果不十分であれば増量も検討(20mgまで)

まとめ:抗うつ薬導入のフロー

- 本当にうつ病か?(適応障害や内科疾患を除外)

- 副作用に注意しながら少量から開始

- 嘔気:モサプリド併用、眠気:夕食後または眠前内服

- 非専門医なら:

- 睡眠・食欲低下 → ミルタザピン(リフレックス®)

- 不安症状強め → エスシタロプラム(レクサプロ®)

パニック障害

救急や外来で「パニック障害」と診断されている患者さんに出会うことは少なくありません。

しかし、「パニック障害ですね」で片付ける前に、まずは内科的介入が必要な疾患を見逃していないか確認すべきです。

実際、不整脈、消化器疾患、睡眠時無呼吸など、似た症状を呈する疾患は多くあります。

特に「動悸」「息苦しさ」「胸部違和感」だけで判断すると、命に関わる疾患を見逃しかねません。

Step 1:発作の持続時間でまず振り分ける

パニック発作は多くが5〜20分で自然に軽快します。

長くても1時間程度でおさまるのが一般的です。

- これを超えて長引く場合や初回 → まずは内科的スクリーニングを優先

- 典型的な持続時間内で収まる場合 → パニック障害として治療方針を検討

Step 2:発作が短期で収まる場合の薬物治療

■ 発作時の対応

- アルプラゾラム(商品例:ソラナックス®)

即効性があり、依存性も比較的低めのベンゾ系抗不安薬

抗うつ作用もあり、パニック発作には有効

0.4mg 発作時に頓服、30分間隔で最大3回まで

■ 慢性的な不安のコントロール

- メイラックス®(ロフラゼプ酸エチル)

持続時間が長く、筋弛緩作用が弱めのベンゾ系抗不安薬

1〜2mg 夕食後 - SSRI(例:セルトラリン)

不安症状の根本治療に有効

ただし初期は嘔気などの副作用が出やすい → モサプリド(ガスモチン®)5mgを併用し夕食後投与がおすすめ

セルトラリン 25mg から開始、1週間ごとに増量、最大100mgまで

Step 3:薬だけに頼らないために

- 睡眠衛生(睡眠不足は発作の引き金)

- カフェイン・アルコール制限

- 呼吸法(過換気時の呼吸コントロール)

まとめ

- 「パニック障害」と決めつける前に、内科的疾患の除外を徹底

- 発作の持続時間は重要なヒント

- ベンゾ系は即効性・依存性のバランスを考えて処方

- SSRI開始時は副作用対策もセットで考える