はじめに

救急外来で見ると嫌な主訴No1(私見)の胸痛、それについて書いてみました。

central illustration

killer disease

胸痛のkiller disease

①心血管性疾患

- 急性冠症候群ACS

- 急性心筋炎

- 大動脈解離

- 肺血栓塞栓症

- (くも膜下出血)

- (脊髄梗塞、硬膜下出血)

②肺疾患

≒緊張性気胸③消化管疾患

≒食道破裂

H and P

さて、各論の前に、胸痛の大雑把な話だけしておきましょう。

昔は5 killer chest painなんて呼ばれており、心停止の原因疾患にもなりうる疾患が並ぶので胸痛患者というと「見るのが怖い、、、、」なんて医師が多いです。さて、本当にそうでしょうか。

・食道破裂

→頻度的にrare、出会うことのない医師がほとんど

・緊張性気胸

→レントゲン取れば一目瞭然、胸腔穿刺もほぼ失敗しない(はず)

・肺塞栓症PE、大動脈解離DA

→造影CTさえ取れば見逃さない、治療も比較的楽

ということで診断そのものに難渋するって疾患はほぼないんですよ。

肺塞栓症、大動脈解離もやばそうな胸痛がきたら「とりあえず造影CT」は間違いではないですし、治療もDOAC内服、降圧鎮痛管理なので非専門医でも比較的手が出しやすいと思います(まぁ診断できたら速攻で専門家に引き渡すべき疾患ではありますけど笑)。

こういった疾患の対応で訴訟される場合は病院に行ったのに見逃されたというシチュエーションがほとんどです。なので胸痛を主訴にきた患者の場合、最悪造影CTさえ取れば肺塞栓症、大動脈解離などを見過ごすことはないと思われます。

(大動脈解離、肺塞栓症の訴訟症例は胸痛がなく他主訴で来院し、そもそも解離や肺塞栓症を鑑別にあげにくい病歴でくることがほとんどです。胸痛でくるPEやDAは、むしろ診断難易度としては容易な方で、造影という一手間を惜しむかどうか、これにつきます)

んで心筋炎も危険な胸痛として鑑別にはあげたいものの、ひどい胸痛でくる疾患、というより倦怠感や「風邪が長引く」など発熱や消耗性の主訴で来院することが多く、随伴症状として胸痛が伴っている、というプレゼンテーションになります。心筋炎の場合、心電図のST上昇や採血での心筋逸脱酵素(トロポニン、CK-MBなど)の上昇などの検査所見の異常が捉えられることがほとんどです。なので急性心筋炎も、鑑別にさえあげていれば見逃すことはないでしょう。

唯一救急外来での除外が不可能なのが急性冠症候群ACSであり、特に不安定狭心症は検査所見に全く異常がなくても否定できません。

なので胸痛と戦う最大のポイントは「ACSをいかに見逃さないか」これに尽きると思います。そんで検査所見が当てにならない以上、重要なのは病歴(History)です。

あと、ぶっちゃけ言いますが、胸痛を主訴に救急外来に来ている時点で4大red flagの『初発』『突発(sudden)』『増悪』『最悪』のどれかに当てはまることがほとんど。なので胸痛で救急外来に来た患者はほぼ全例精査対象だと考えています。

胸痛のロードマップ

①病歴聴取しながらルーチンで心電図、胸部Xpの撮像

→ST上昇していればすぐに循環器内科へコンサルト

②胸痛の病歴聴取

・sudden onset

→造影CTを前提に、先に単純CT撮像しても可

⭐️大動脈解離を念頭におく

・狭心痛の病歴

→トロポニン陽性なら即call

→検査全て陰性なら1〜2時間後にトロポニン、心電図再検

③造影CTを撮像するかどうか

→救急外来にくる患者であれば最悪撮像しても許される

『腎機能が悪いことだけを理由に撮像しない』のは医師失格

さて、各論に入る前に、killer chest painの典型的な病歴について記しておきましょう。

急性冠症候群の胸痛

胸部の痛みや不快感(痛みまでいかない場合も多い)が数日から数週間かけて間欠的に持続(よくよく聞くと労作時で誘発されている)し、ある日胸痛の程度が増悪(頻度、程度、持続時間など)して外来を受診する

上記は安定狭心症の患者がある日を境に急性冠症候群となった典型的な病歴である。

大動脈解離の胸痛

前日までなんともなかったのにある日突然胸痛が出現し、それが治らないor治ったけど人生で感じたことのない痛みだったから翌日外来を受診する

肺塞栓症の胸痛

胸痛を主訴に来院する肺塞栓症の患者はもはや絶滅危惧種である。基本呼吸苦や失神など痛み以外の主訴で来院することが多い。

その患者から「そういえばある日突然胸が痛くなったorドンっと押されたような違和感を感じた、あの頃から息苦しくなった気がする」という「胸痛」エピソードが聴取できれば、肺塞栓症に特異的な病歴である。

※追記

ただし、「前兆がない初回の胸痛発作」が全て解離っぽいかというと、そんなことはないです。

糖尿病、高齢、女性の方は痛みを感じにくい(無痛性心筋梗塞のリスク因子)なので、初回胸痛発作でくるACSも全然います。

sudden onsetのACSも、acuteーgradual onsetの解離も全然います、何が言いたいかというと原則のpresentationを頭に入れた上で問診を行うと質の良い病歴聴取ができますよってところですね。

主訴

主訴

詳細な病歴聴取を開始すると同時に心電図を撮像しましょう。ST上昇の所見があればST上昇型急性心筋梗塞(STEMI)の可能性があり、すぐに循環器内科の診察を要請する必要があります。

心電図で派手なST変化がなければ、落ち着いて病歴聴取ができますね。

Onset

sudden onsetの胸痛であれば、鑑別候補として大動脈解離>急性冠症候群>肺塞栓症となります。

病態生理的に、急性冠症候群は sudden onsetになることは珍しいです。冠動脈は普通プラークや石灰化が時間を経て形成され、徐々に狭窄し、閾値を超えた段階で胸痛が出現するという病態生理だからです。なので基本acute onsetになります。

対して大動脈解離はある瞬間を境に裂けるので、もちろん sudden onsetです。痛みが起こった瞬間のことを事細かに描写できるのはsudden onsetを示唆し、大動脈解離っぽい病歴です。

肺塞栓症は、、、、、正直明確な胸痛を訴える肺塞栓症にほとんど遭遇したことがないんです笑。昔は多かったかもしれませんが、今はどこでも造影CTが撮像できる時代です。胸痛を訴えるほどの重症な肺塞栓症になる前に発見されるようになったのではないかと個人的に解釈しています。

唯一胸痛を訴えるとしたら胸膜痛としての胸痛ですが、、、これは後の増悪、寛解因子の章で解説します。

Position

痛みの聴取で、大事なのは位置と痛みの範囲です。

急性冠症候群ACSであれば、大体手のひら一個分程度で、境界不明瞭な鈍痛というイメージ。左の前胸部であればっぽいですが、ACSの場合、心臓半径30cm以内ならどこに痛みが出現しても良いので、右胸痛でも否定できません。

大動脈解離DAは、「引き裂かれるような」というのが典型的ですが、痛みの移動がない解離も全然います。背部痛もあればなお疑わしい。

指で刺せる範囲の狭い、pinpointな胸痛ならこういった疾患の可能性は下がりますね。

Quality

急性冠症候群は「鋭い痛み」という体性痛よりは「重苦しい感覚、胸を締め付けられるような感じ」という内臓痛の痛みが典型的です。

Radiation

急性冠症候群において、奥歯や肩、前腕への放散痛は有名ですね。大動脈解離も血管の解離が波及すれば頸部や四肢、腹部への痛みを訴えることがあります。

Severity, Tolerance

人生最悪、という訴えであればもちろん精査対象。

『初発』『突発(sudden)』『増悪』『最悪』と言われる4大 red flagは毎回聴取すべきで、このどれかに当てはまれば精査が必要と言われます。

持続時間もすごく大事で、例えば急性冠症候群であれば数分から数十分が典型的です。1分以内の胸痛は短すぎで、数時間の胸痛も少し長いかな。「1日中ずっと」と言われると心原性の可能性はかなり下がるかな、と思います。

大動脈解離DAも基本は裂けた瞬間が一番痛いので、来院する頃には改善どころか痛みが消失している場合も多々あります。

なので来院時も痛がりまくっている胸痛は当然として、「ピークが過ぎた一過性の胸痛」はACS、DAに典型的なんです。「改善しているから大丈夫か」という油断は禁物で、むしろそんな時こそ killer chest painを積極的に疑いましょう。

また、「同様の胸部発作の経験がここ数日や過去にあったか」も非常に大事です。この病歴が拾えればACSの可能性がぐんと上がり、逆に大動脈解離の可能性は下がります。

大動脈解離はイメージ「一発屋の胸痛発作」であり、解離が進行すれば胸痛は再発しても良いものの基本「1回限りの発作」だからです(解離の既往があったら話は別だけど、、、、)。

増悪、寛解因子

胸部の臓器は基本「心血管」「呼吸器」「消化管(食道)」「筋骨格系」の4つに分類され、どこの臓器に問題があるかは増悪因子が教えてくれます。

労作時

→心血管系、呼吸器系、(神経)筋骨格系疾患

⭐️ACS、気胸、肺塞栓症が鑑別

体動時

→(神経)筋骨格系疾患

⭐️体動で再現性のある胸痛が

誘発されればkiller chest painの

可能性は低い

※体動時は「ベッドサイドでも再現できる、体の動き」なのに対し、労作は歩行、階段昇降などの「ある程度の酸素を必要とする動き」なので区別してください。

呼吸時

→肺、胸膜、心膜、横隔膜

⭐️気胸、肺塞栓症(肺梗塞合併)が鑑別

食事に関連

→消化器

⭐️嘔吐の先行があれば食道破裂を考慮

⭐️上記が全て当てはまらない場合

大動脈解離の可能性が上がる

ここまで肺塞栓症の説明がほぼないことにお気づきですか?再三言いますが、肺塞栓症は胸痛を主訴にくることはもはやレアケースではあるものの、肺梗塞を合併している場合は胸痛や側腹部痛(横隔膜まで炎症波及している場合は放散痛として肩が痛むことがある)を主訴にくることがあり得ます。

このタイプの胸痛は基本胸膜、横隔膜などの膜の痛みであり、吸気時に誘発、増悪するというのが典型的です。

随伴症状

失神があれば、帰宅は許されません。即刻入院です。解離とACS、肺塞栓症を全て念頭において精査を。

嘔吐も個人的には心原性を示唆する随伴症状なので注意しています。呼吸苦も心原性っぽいですね。

もし「嘔吐の後に痛み出した」って言われたら、、、、、食道破裂は一応鑑別にあげてCTをとるべきでしょう。

万が一神経症状が随伴していた場合、大動脈解離による脳梗塞を鑑別にあげてください。造影CTはマストでしょう。他は脊髄梗塞や脊髄硬膜下出血なども鑑別にあがります。

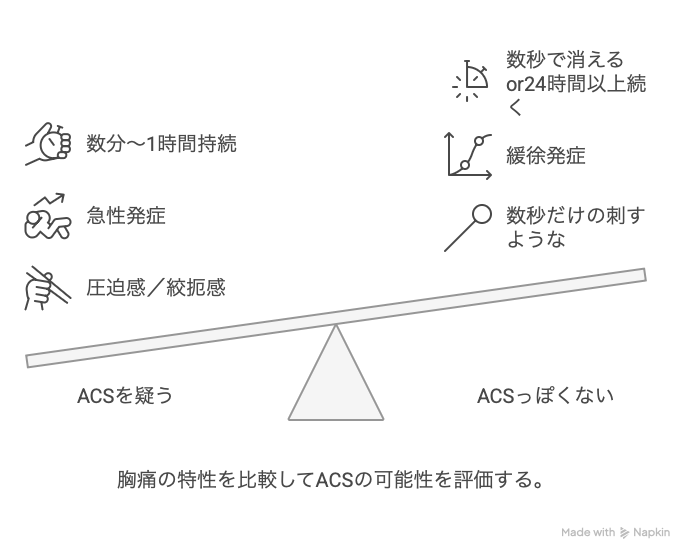

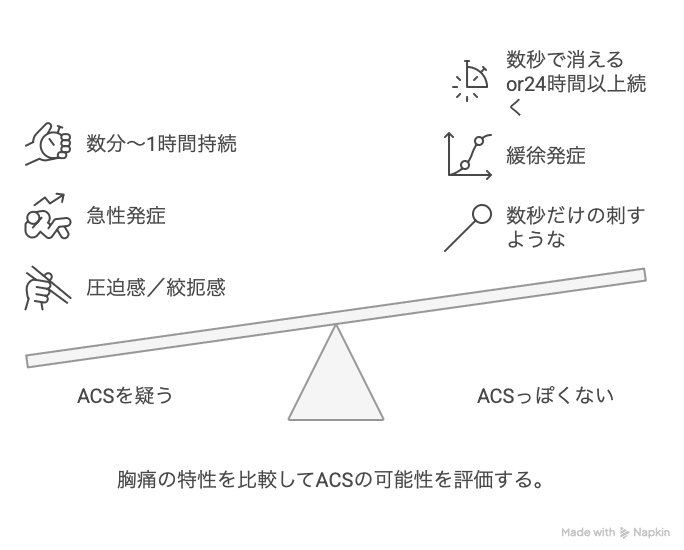

最後にACSっぽい胸痛の特徴についてまとめます。

【病歴でわかる!】

🫀急性冠症候群ACSを疑う胸痛🫀

■ACSを疑う

・圧迫感/絞扼感

・acuteな急性発症

・数分〜1時間程度持続

・労作で出現、安静で改善

・前胸部〜左肩・顎への放散

・冷汗、吐き気などの随伴症状

■ACSっぽくない

・刺すような痛み

・gradualな緩徐発症

・呼吸や体動で変化する

・局所を押すと再現される

・数秒で消えるor24時間以上続く

病歴聴取〜リスク因子について〜

病歴聴取に関しては、胸痛の詳細な病歴とrisk聴取が大事。

ACSであれば動脈硬化リスク(高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙、家族歴、透析、珍しい例ならHIV、川崎病など)。

大動脈解離もほぼ同様、Marfan症候群などを疑うような見た目ではないか確認。

肺塞栓症は薬剤性(ピル)、担癌患者や直近のDVT形成を疑うエピソード(車中泊、深夜バスや飛行機、入院歴など)を確認です。

身体所見

視診で、皮疹があれば帯状疱疹っぽいですね。

聴診は呼吸音の左右差、心音の聴取。Ⅱ音の亢進があれば、右心負荷を示唆するので肺塞栓症を鑑別。

気胸の場合は左右で音を聞いて、どちらかが減弱していれば気胸の可能性が高いですね。

ラ音(coarse crakeles)が聴取される場合は、肺炎よりむしろ心不全を発症していないかが心配。なぜなら肺炎は胸痛を主訴にくることはレアケースだからです(胸膜炎まで発症していれば胸痛はあっても良い)。

なのでラ音が両側で聴取される場合は、心筋炎や急性冠症候群といった背景の心疾患を探りに行きましょう。おそらく頻呼吸にもなっているかと思われます。

また、血圧の左右差はルーチンで測定していいと思います。左右で収縮期血圧が20以上差があれば陽性、大動脈解離除外のためCT精査をしましょう。

触診で明確な圧痛が誘発されたら、、、、多分肋軟骨炎か帯状疱疹です。帯状疱疹の初期は皮疹が出現しない場合があるので注意しましょう。

検査

全例マスト

☑️心電図、胸部Xp

・精査対象であれば

☑️採血(d-dimer, トロポニン含む)

☑️心エコー

☑️造影CT(単純も含む)

・心電図

これは全例マスト。以前の心電図を取得して比較する作業をサボってはいけません。

ST上昇所見を認めた時点で緊急循環器内科コンサルトです。

他は肺塞栓症を示唆する所見がないかも考えましょう。

S1Q3T3が有名ですが、残念なことに頻度は高くないです。意外とよくある所見が

- V1-V3V4あたりまでの陰性T波

(普通の右脚ブロックでは陰性T波はあってもV3あたりまで、V4まで出ていれば異常) - 右軸偏位、右脚ブロック

(→意識していないと肺塞栓の所見と認識できないので注意) - V56での(R波より大きい)S波

- 洞性頻脈(ACSやDAより脈拍は早めな印象があります)

・胸部Xp

気胸、大動脈解離の鑑別として必要な検査です。縦隔拡大があるか、以前のレントゲンと比較してみましょう。

ルーチンで撮像して良いと思います。これで緊張性気胸を見逃すことはないかと。

・採血

トロポニンとd-dimerは必須です。

また、ACSの可能性を考えているのならばトロポニンの再検査を1〜2時間後に行うべきです。心電図も撮り直したほうが無難でしょう。そこでトロポニン上昇、ST変化があれば心臓関連のイベントとほぼ確信できるので即循環器内科へのcallが許されます。

心筋梗塞であればCK、ASTなどの逸脱酵素も上昇しているはずなので一通り確認すべき。

造影検査をする上では腎機能の確認は欠かせません。

ただし、腎機能が悪い場合(eGFR 50未満が目処)であれば造影をするかどうか悩むことになりますが、sudden onsetであれば造影のメリットが上回るかと思います(見逃しが死に直結する疾患であるため)。

個人的な経験則なので流して聞いてほしいんですが、Creが2以下であれば1回の造影CTで透析までいくケースはほとんどありません。なので検査前確率が高い場合は日和ったりせず、造影剤を使う決断をしましょう。もちろんICはきちんとした上で。

最近は造影剤やCT機器も改良されており、放射線技師も気を使って造影剤少なめにしてくれたりなど、色んな方々の努力の賜物なんですけどね。

d-dimerのcut offの値は

- 大動脈解離が 2.2土 1.8 μg /mLと肺 塞 栓 1.5 土 0.8 μg /mL

(J Am Coll Cardiol . 2 0 0 4 A u g 1 8 : 44(4): 804 )

という報告があります。

、、、、、実臨床だとこの値を優に超えている例がほとんどなんですよね笑。

しかも肺塞栓症に関しては検査前確率が低い場合、d-dimerが低ければ除外が可能、というロジックです。なのである程度肺塞栓症の可能性を考えている患者であればd-dimerの値が低くても造影CTを撮像しなければなりません。

なので個人的にはd-dimerの値が出る前に

- 検査前確率が高い(sudden onset、解離や肺塞栓の典型的な病歴)なら

d-dimerの値によらず造影CTを撮像 - 検査前確率が低い(gradual onset、病歴が非典型的でリスクもなし)なら

d-dimerの低値を確認し、造影CTは撮像しない

と決めています。この採血結果が出る前にアセスメントを決めておくってのが個人的には大事で、採血結果がしょぼいと「CTはいらないか、、、、」ってtaperingの方向に流されてしまうんです。

採血結果に流されてkiller chest painを見逃すようでは本末転倒、画像精査をするかどうかは採血結果が出る前に決めておきましょう。

ちなみに、造影CTを撮る場合、肺塞栓症を第一に疑っているのであれば下肢まで撮像しましょう。深部静脈血栓症DVTがあれば、CT撮像時に肺塞栓症PEがなくても「もしかしてPEを繰り返している?」という発想に行き着けるので。

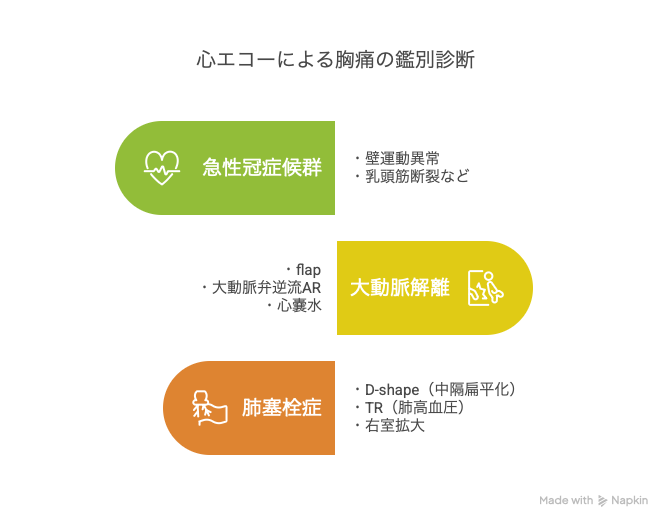

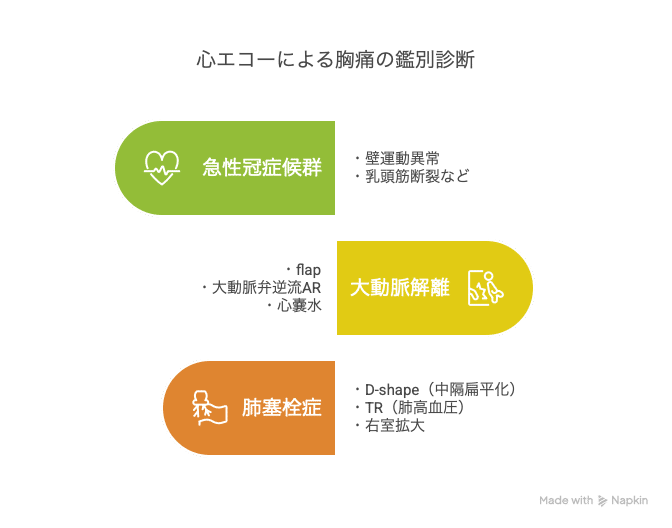

・心エコー

大事なのは何の疾患を念頭におきながら検査をするのか、っていうこと。漫然とエコーをあてるだけでは上手くならないし、有意な所見があっても見逃します。

そして急性冠症候群、肺塞栓症、大動脈解離のどれか1つを念頭においた時点で、他の2つの疾患の所見もないか、探す努力をするべき。

胸痛患者の心エコー所見まとめ

- 急性冠症候群

→壁運動異常、乳頭筋断裂など合併症の有無 - 大動脈解離

→大動脈flapの有無、大動脈閉鎖不全の有無、心嚢水の有無 - 肺塞栓症

→d-shape、三尖弁閉鎖不全など、右心負荷所見

・造影CT(単純も)

肺塞栓症、大動脈解離用の検査ですね。

大動脈解離の場合、単純CTだけでもわかる時はわかります。三日月型の高吸収域や石灰化の内側偏位とか。(参考;https://www.sart.jp/wp/wp-content/uploads/2022/11/09_tokusyuu.pdf)

明らかに状態が悪い患者(冷や汗かいている、血圧が低下)や解離の可能性が高い(sudden onset、血圧の左右差あり、エコーでflapありなど)に関しては採血の結果を待たずに単純CTを先に撮像するようにしています。

放射線科のコメディカルの人には「なんで造影CTの時にまとめてとってくれないんだ、二度手間じゃないか」と怒られることがあるんですが、

・急変する可能性が高い疾患なので、単純CTで確定診断できるならありがたい

(造影を撮る場合採血を待つことが多く、1時間弱かかってしまう)

・心嚢水チェックも容易

・Stanford Aとわかれば採血待たずに心臓血管外科コンサルトor転院の準備を進められる

なのでいいことづくめです。コメディカルには申し訳ありませんが、疑わしい患者であれば採血待たまくても単純CTを先に撮っていいと思います。

問題になるのが腎機能が悪い場合に造影CTまで撮像するかどうか。個人的にはaortic painの病歴の場合には他の検査所見が陰性でも撮像すべきと考えています。IC例としては、、、

腎機能が悪い患者に対する造影CTの説明

大動脈解離というご病気の可能性があり、その病気の判定のためには造影剤を使用しなければなりません。造影剤使用のせいで腎臓の機能が落ちて最悪透析になるかもしれませんが

この検査1回だけで透析になる人はほぼいませんし

(↑ここは医師の経験数や患者さんのキャラクターで変えていいと思います)そんなにひどい症状だったのであればやはり危険な病気の可能性が高く、大動脈解離は見逃すと最悪突然死する病気なので私は検査したほうがいいと思います。

上記の検査所見が全て陰性の場合

結論から言いますと造影CTまで撮像している場合は経過観察入院の適応かと思われます。以下説明。

造影CTを撮像して問題なかった段階で、致死的な大動脈解離、肺塞栓症は(ひとまず)除外していいでしょう。んで、他のkiller chest painもあらためて所見を確認するべき。

・緊張性気胸、食道破裂→CT所見の確認

・心筋炎→採血や心電図所見が全くの正常であれば、ひとまず除外可能

心エコーまで確認できれば完璧

んで上の疾患でもなさそうだ、、、、、ってなった時に最後に残るのがACS(の中でも不安定狭心症)です。これは冠動脈造影をしないと除外ができません。

そしてメタ的な考察にはなるんですが、造影CTまで撮像している場合は医師が何らかの『やばい兆候』を嗅ぎ取って造影検査までしているケースが多い(ルーチンで造影CTを撮像しているような脳死の医者は除きます)ので、その時点で冠動脈造影検査の適応と見て良いと思います。少なくとも循環器内科の診察は依頼して良い。

それを夜間の緊急コンサルトまでするかどうかですが、これはもう患者さんの状態次第で良いと思います。

頻呼吸、洞性頻脈、血圧変動が持続している場合、胸痛が持続、再発している場合は緊急コンサルトでいいでしょう(というかバイタル変動を伴う場合は、検査結果どうこういう前に循環器内科に緊急コンサルトして良い)。

胸痛が改善傾向でバイタルも落ち着いていれば、経過観察入院させて(ここで帰宅させては本末転倒、、、)翌日循環器内科に診察を依頼するで良いと思います。

もちろん翌朝もトロポニン含めた採血と心電図の再検査は行ってください。

終わりに

以下、killer chest painの復習記事です。一度読んでみください。

急性冠症候群(ACS);①診断編 もう怖くない!急性冠症候群を見逃さない方法について、研修医にもわかるように解説 naikainokakekomidera.com

大動脈解離 大動脈解離の診断から治療まで解説。解離を見逃さない方法とは。naikainokakekomidera.com