はじめに

「コレステロールが高いんですけど、、、」と患者に言われたのですぐお薬を始める、というのは愚の骨頂。内科医としては、脂質異常症の扱いはお作法として知っておきたいですね。

脂質異常症の患者さんがきたら

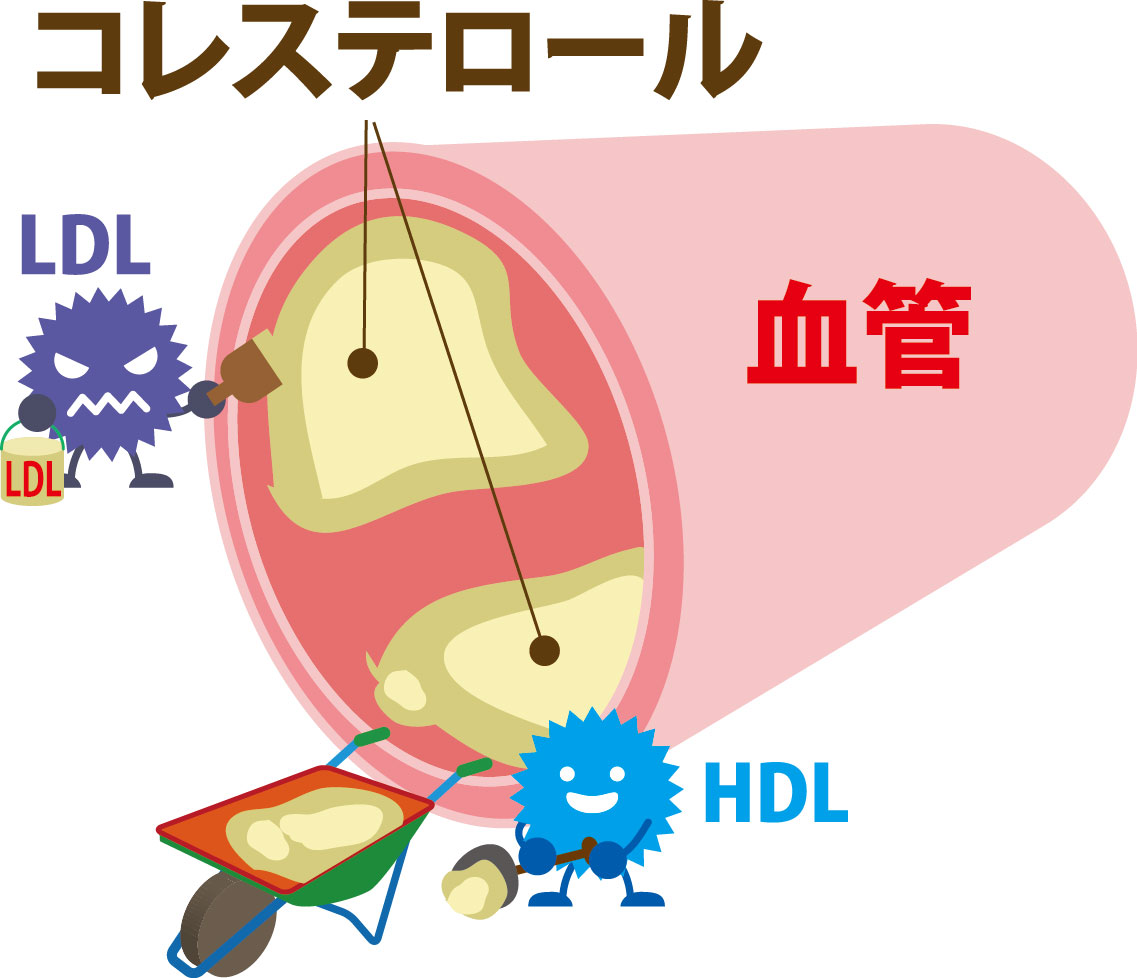

実臨床で問題になるのが高LDL血症と高TG血症でしょう。

脂質異常症の対応

- 正しい測定で診断された値か

前日の飲酒、食事、絶食時間など- 続発性のスクリーニングを行う

- 二次予防であれば投薬開始

※冠動脈疾患orアテローム性脳梗塞の既往

生涯内服継続が望ましい- 一次予防であればリスク評価して目標設定

食事+運動→投薬の順番で検討※LDL低下の治療優先

高TGへの治療は

専門医にコンサルトするべき

当たり前ですが、絶食時間が守られていない(10時間が目安)、前日多量に飲酒、暴食したなどは値が狂います。上記項目のチェックを。

続発性高脂血症について

まず、以下の疾患が隠れていないかチェック。HbA1c、甲状腺ホルモン、尿検査はルーチンで測定していいと思います。 若年であれば内分泌系のホルモン検査も追加スクリーニングで。

続発性高LDL血症の鑑別

- 代謝内分泌疾患

- 糖尿病

- 甲状腺機能低下

- Cushing症候群

- 褐色細胞腫

- 先端巨人症

- 神経性食思不振症

- 肝疾患

- 原発性胆汁性胆管炎

- 閉塞性黄疸

- 腎疾患

- ネフローゼ症候群

- 薬剤性

上記除外できれば

原発性性高脂血症について検討

※家族性高コレステロール血症を一度は疑うべき

アキレス腱や黄色腫の診察、家族歴聴取を

循環器内科的には未治療時LDLが180以上であれば家族性高コレステロール血症を一度は疑うようにしています。若年者の急性冠症候群リスクになりますからね。

続発性高TG血症の鑑別

※肥満・飲酒でもなる

- 代謝内分泌疾患

- 糖尿病

- Cushing症候群

- 褐色細胞腫

- 先端巨人症

- 膵疾患

- 膵炎

- 腎疾患

- ネフローゼ症候群

- 慢性腎不全

- 薬剤性

- SLE

- 血液疾患(蛋白異常症)

上記除外できれば

原発性性高脂血症について検討

薬剤性に関しては利尿剤、ステロイド、β遮断薬、抗HIV治療薬や免疫抑制剤、ピルなどがあげられます。

食事指導について

はい、栄養士に任せましょう笑。本来外来で指導するべきなのかもしれませんが、みなさんは基本忙しい病院で働いているはずで、栄養指導に割いている時間がないはずです。ここは栄養士に『LDLやTG下げる食事指導をお願いします』と言っておきましょう。

投薬について

脂質異常においてはLDLコントロールが一番大事なので、まずLDLコントロールから説明します。

LDLコントロールの第一選択薬はスタチンです。スタチンにもLDL降下作用が強いストロングスタチンから弱いスタンダードスタチンまでありますが、LDLをしっかり下げる目的であれば使うのはストロングスタチンであるロスバスタチンかアトルバスタチン、ピタバスタチンの3種類のどれかでいいでしょう。

上記スタチンでもコントロールが不良であれば小腸コレステロールトランスポーター阻害薬であるエゼチミブの追加が一般的です。

LDLは「the lower, the better」と言われるように下げれば下げるほど良い(脳筋思考とか言わない)とされています。目標値をしっかり意識して投薬しましょう。

LDLコントロールの投薬

- ロスバスタチン 5mg

1T1xから開始 10mgまで増量可- アトルバスタチン 10mg

1T1xから開始 20mgまで増量可上記でコントロール不良であれば

- エゼチミブ 10mg

1T1xを追加

(合剤のアトーゼット、ロスーゼットに交換)上記でもコントロール不良であれば

PCSK9阻害薬など考慮されるため

専門医に紹介

TGコントロールの薬剤

※非専門医が始める内服ではない

ペマフィブラート(パルモディアXR)

0.2mg 1T1x開始

昔はスタチンとフィブラートの併用は副作用である横紋筋融解症の発症リスクが跳ね上がるので禁忌とされていましたが、最近は新規薬剤のおかげで薬剤によっては慎重投与と制限が緩くなっています。しかし昔禁忌って言われていたくらいなので、併用によって横紋筋融解症のリスク自体は上がるのでしょうね。いくら稀な合併症であっても。

上記のペマフィブラートはスタチンとの相互作用が無視できると添付文書上書いていますが、腎機能が悪い患者(eGFR30未満)では横紋筋融解症のリスクになるので慎重投与。あと、胆石形成の報告はあるので胆石既往の人もダメです。

ただ、投薬にあたって一番問題なのが、TGを下げることによって心血管イベントを明確に下げたって示す大規模研究が現段階で存在しない(2025年1月当時)。なので循環器内科や脳神経内科医でもTGのコントロールについては「まぁいいんじゃない?」ってなぁなぁな医師が多いように感じます。それがいいか悪いかは現段階では結論が出ません。

まぁ500超えていたり明らかな異常値だとか、膵炎の既往があるとかだったら投薬考慮してもいい”かも”しれません。私見ですが、一次予防で投薬始めるのは専門医が判断する内容なので無理に投薬せず専門医に紹介するのがいいと思います。

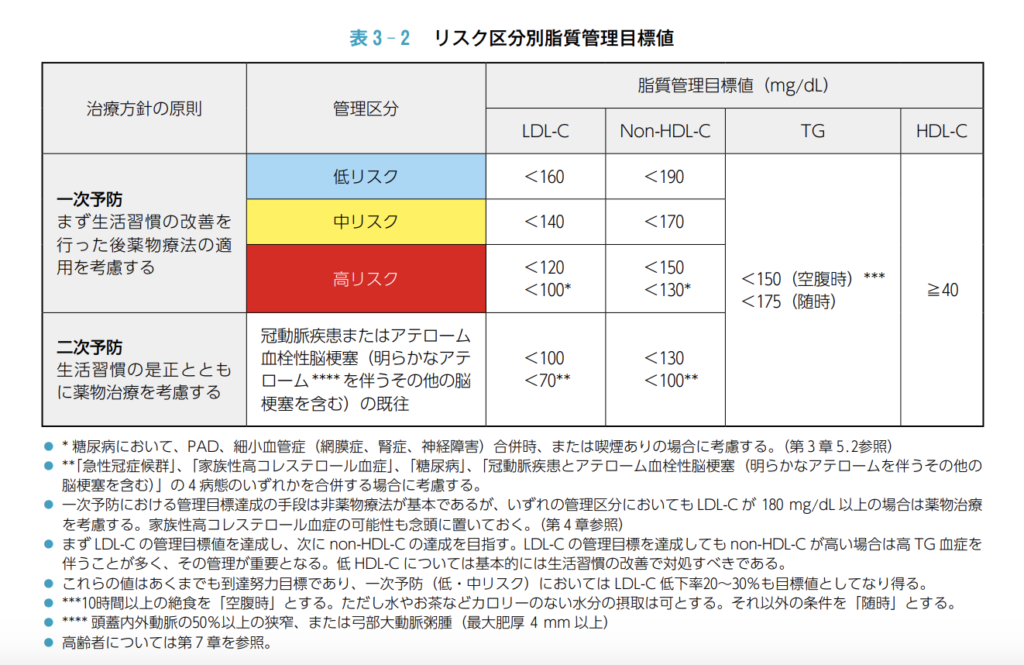

脂質の目標値

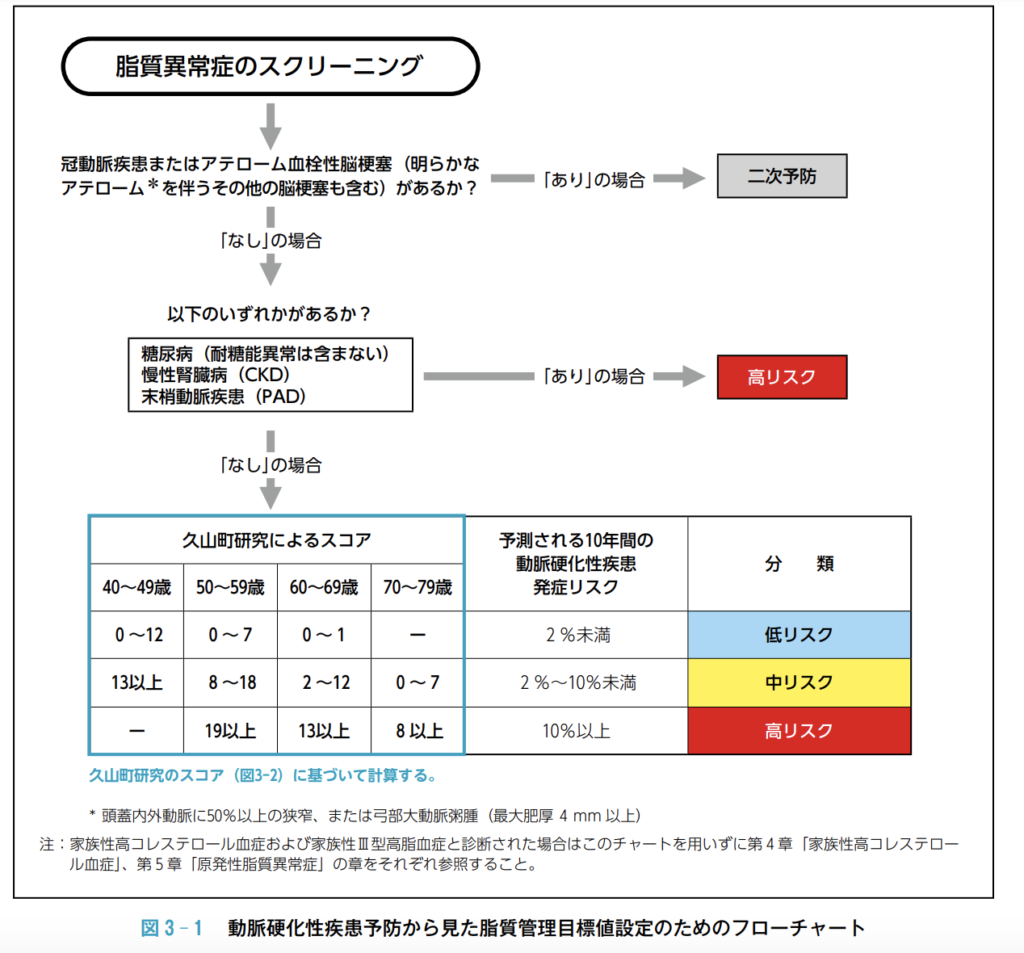

さて、脂質異常症の中ではLDLの降下が第一優先です。LDLの目標値については患者背景によって異なります。まずは二次予防について。

以下ガイドラインから引用しています。

LDL目標値〜二次予防〜

主に冠動脈病変、アテローム血栓性脳梗塞の既往がある場合は二次予防とみなして100以下が目標。

しかし急性冠症候群、家族性高コレステロール血症、糖尿病、冠動脈病変+アテローム血栓性脳梗塞の場合はLDL70以下が目標です。まぁほとんどの場合糖尿病か血管イベントがある人が多いので70以下を目標にしたらいいでしょう。

LDL目標値〜一次予防〜

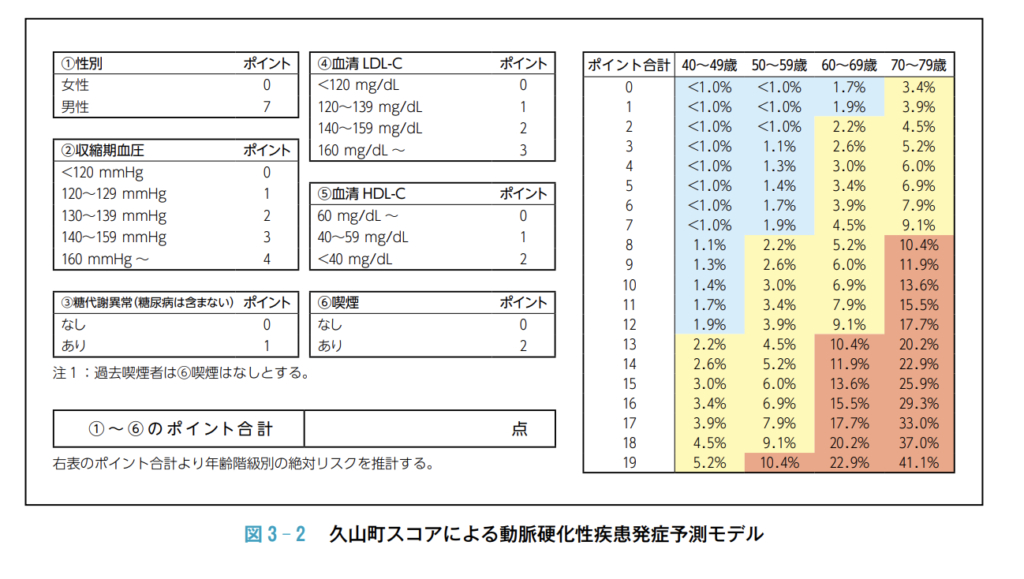

さて、特にめぼしい既往がなければ一次予防としてまずリスク評価を行います。糖尿病、慢性腎臓病、末梢動脈疾患(PAD)のいずれかがあれば高リスクとして120未満(糖尿病かつPAD、微小血管障害、喫煙ありの患者であれば100未満)として対応。

それ以外であれば以下の表に基づいてリスクを評価、リスクごとにLDL目標値を決めましょう。

TGの目標値

ガイドラインにも書かれていますが、二次でも一次でもルーチンでのコントロールは求められていません。LDLをコントロールしても血管イベントが再発する場合などに投薬を考慮する、、、、、とかですかねぇ。