はじめに

心電図異常について議論する場合、以前の心電図があれば取得しておくべきです。前医への問い合わせや過去の検診などで具体的な波形があれば取得しておきましょう。

ST上昇の見方や意義のある所見についても詳しくまとめたいところではありますが、今回はあくまでマニュアル用(実際の現場で対応しやすいように)に異常所見に対してどう考えるべきか、を中心にまとめました。

「ST変化とか、わかる自信がないよ〜」というそこのあなた、そんな時こそAIに頼りましょう。もちろん100%信頼するのはいけませんが、最近は機械読影が自動でついている心電図も多いです。どの誘導を異常ととるべきか、目安を自動読影に頼るのはいい判断だと思います。

ぶっちゃけるとどんな所見であれ症状がなければ基本経過観察でOKです笑。例外として、無症状でも緊急性が高い所見としてはST上昇、高度房室ブロック、心室頻拍か細動(いわゆる心室性不整脈)などが挙げられます。

central illustration

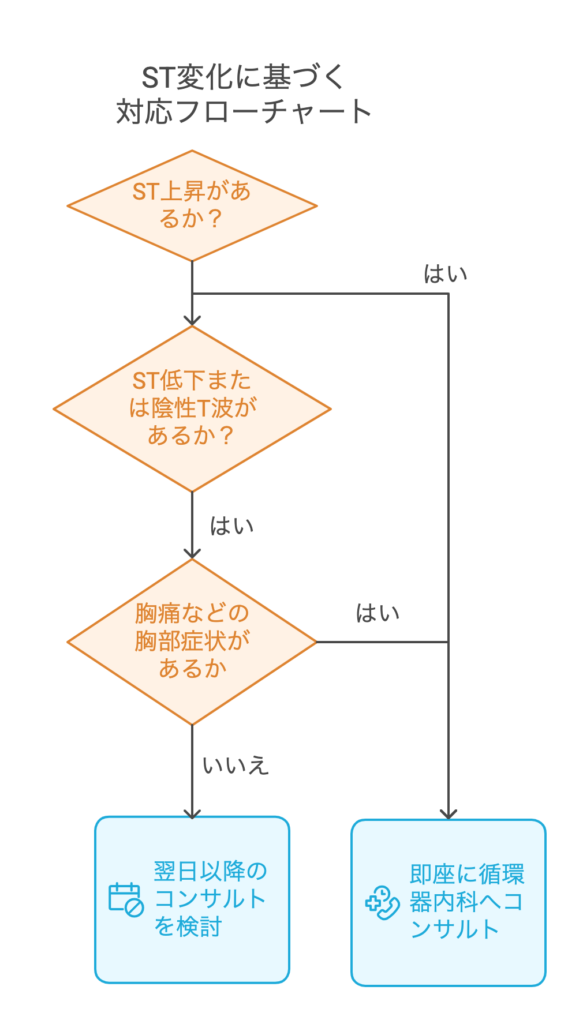

ST変化がある場合

具体的には

- ST上昇

- ST低下

- 陰性T波

の3つだと思います。鑑別すべき疾患の筆頭は急性冠症候群であり、他の致死的疾患の鑑別ポイントも記載します。

ST上昇

ST上昇の所見を認めた場合

見つけ次第即循環器内科にコンサルト

まず、新規の有意なST上昇所見は一刻も早く循環器内科にコンサルトでいいです。やはりST上昇型心筋梗塞(STEMI)がどうしても鑑別から外せないので。

採血(トロポニン、d-dimerは必須だが、結果が出る前に循環器内科にコンサルトするべき)や可能なら心エコーなどの評価を行いながら循環器内科が来るまで待ちましょう。

脳卒中患者や発熱患者でもST上昇の所見を認める場合があります。大体たこつぼ症候群、もしくは心膜炎だと思いますが、、、、、やはりSTEMIの可能性が捨てきれず、心エコー含めて専門的な評価が必要になりますので、なるべく早く循環器内科にコンサルトしたいところ。夜間でもコンサルトすることはやむを得ないでしょう。

心膜炎だと確信できるのであれば本来緊急コンサルトは必要ないですけどね、、、、、。これを非専門医が判断するのは危険ですし、心筋炎を合併している症例の場合、急変する可能性があります。なので、結局新規でのST上昇所見はいついかなる時も循環器内科に即コンサルトでいいと思います。

さて、「早期再分極とか無症状の場合も全部コンサルト必要なのかよ!!」という方もいるかもしれません、しかしよく考えてください。

この記事は基本非循環器内科の先生向けに書いています。非循環器内科が心電図をしっかり確認する状況って入院時のスクリーニングか何らかの症状に対して心疾患を疑って心電図を撮像する場合の2パターンだと思います。

そうすると基本は何かしらの症状がある患者に対して心電図を撮像しているはずです。なので個人的には非循環器内科医がST上昇の所見を認めた場合は、すぐに循環器内科へコンサルトを考えていいと思います(原因不明の肝機能障害、食思不振で入院→入院時心電図とったらST上がっていてSTEMIだった、なんて例もありますしね)。

ST低下、陰性T波

「即日コンサルトはいらないでしょ?STEMIじゃないし笑」と思っているそこのあなた。危険です。

ST低下、陰性T波の所見を認めた場合

- 以下の2点を再確認する

- 対側誘導にST上昇がないか

- ここ数日の胸痛や息切れについて

- 胸痛などACSに典型的な症状を伴う場合

すぐに循環器内科へのコンサルト

※鑑別、ACS・PE・たこつぼ症候群・心膜炎など- 症状がない場合は

翌日以降のコンサルトを検討

※心エコーやトロポニン含めた採血も

提出しておいてくれると嬉しい

ST低下や陰性T波はSTEMIの所見にはなりえないから明日でいいか、、、、、と考えてはいけません。というか胸痛や呼吸苦に加えて新規のST変化がある場合は全例緊急で循環器内科へのコンサルトが必要です。

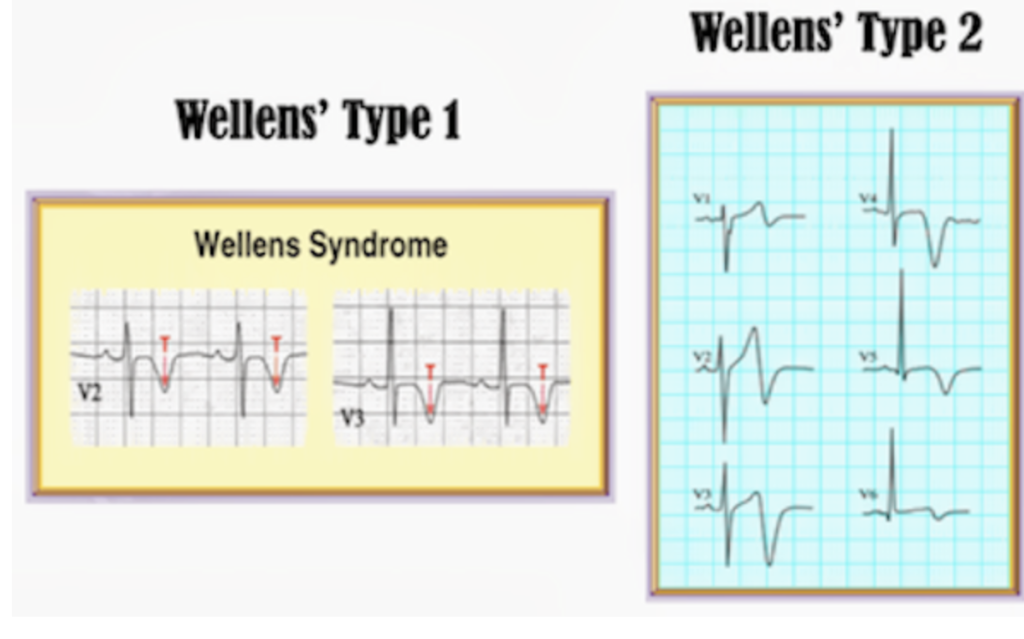

以下、STは上がってないけどSTEMIの同等と言われている所見です。

簡単に言うとV2-3に跨って陰性T波やST低下がある場合は「なんかやばいかも」と思ってください。

STEMI equivalent

- 新規左脚ブロック

- aVRの単独でのST上昇(→LMTや重症3枝)

- V1から3,4にまたがるST低下(→後壁梗塞を反映、V789誘導も撮像)

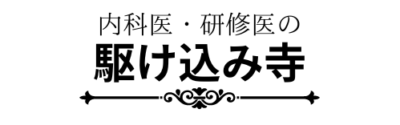

- V2-3でT波の後半が陰転化(2相性T波)か深い陰性T波(Wellens syndrome)

(https://www.aliem.com/wellens-syndrome-on-your-radar/より)- De Winter

https://ebpiem.com/2019/09/20/de-winter-t-wave/#google_vignetteより引用

あとST低下の所見に気を取られて、対側誘導の軽度のST上昇所見を見逃す人は多いですね。ST低下を見た時こそ、ST上昇が本当にないのか?と自問自答し、丁寧にチェックしましょう。

他に肺塞栓症(V1-4への陰性T波が典型的)ももちろん緊急でのコンサルトが必要です。

あとは本当に症状がないかはあらためて確認した方が良いです。「実は数日前から歩くと胸が苦しくなって、、、」って場合も緊急でコンサルトが必要です。

上記所見がなく、症状もない場合は翌日以降のコンサルトでOK。

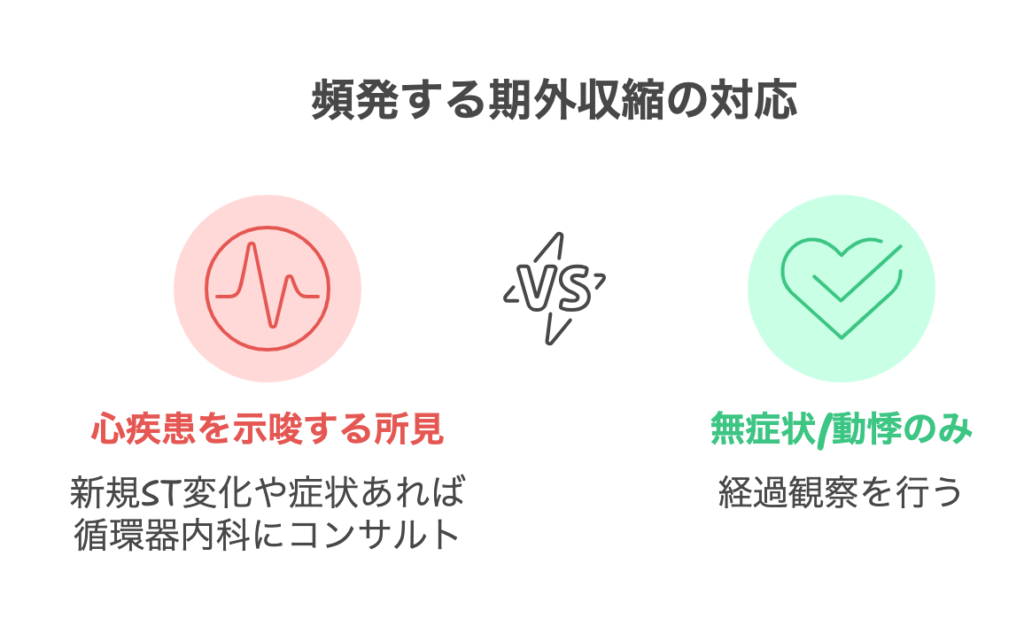

期外収縮が頻発している場合

以下の2点をチェック

- 12誘導心電図で新規のST変化

- 心不全、急性冠症候群など心疾患を疑う症状や身体所見の有無

無症状、もしくは動悸のみであれば経過観察可能

上室性期外収縮(PAC)も心室期外収縮(PVC)も、期外収縮自体に緊急対応は必要ありません。全くの無症状であれば基本は投薬も必要ありません。

しかしながら、心不全の急性増悪やショック、急性冠症候群など心疾患のせいで期外収縮が出現しているパターンもあります。その場合は心疾患への緊急対応が必要になるので循環器へのコンサルトが必須。

つまり、期外収縮に対して緊急コンサルトが必要かどうかは、症状含めた病歴で背景に心疾患を疑うかどうかが鍵になってきます。

頻発している期外収縮を見た時は、不整脈の治療というよりも背景に急性の心疾患が隠れていないかを探るタイミングだと解釈してください。

無症状、もしくは(期外収縮に合わせたタイミングでの)動悸のみであれば経過観察可能です。丁寧にやるのであれば、ホルター心電図+心エコー、心筋逸脱酵素などの検査後に循環器内科へ後日コンサルト、となるでしょう。

心房細動、粗動の新規出現

無症状であれば経過観察で

日中に循環器内科へのコンサルト状態が悪化傾向なら除細動の適応

心房細動、粗動が新規に出現した際、確認ポイントは

- 抗凝固薬が導入されているか

- 血圧の変動含め、症状があるか

まず、抗凝固薬の導入がされていなければDOAC内服、もしくはヘパリンの静注を開始してください(DOACの方が楽だし効きが早いのでおすすめ)。

、、、、って言いたいところですが、非専門医が抗凝固薬を入れるのって抵抗ありますよね。状況にもよりますが、実際の導入に関しては循環器内科にコンサルトして判断してもらうのが良いと思います。

※特にICUの敗血症患者や術後患者においては出血リスクが高く、状態が悪いICU患者の新規発症の心房細動、粗動に対して抗凝固薬を一律に導入すべきかは、まだコンセンサスが取れていないtopicです。βブロッカーなどのレートコントロール、リズムコントロールも同様ですね。心不全が増悪したり血行動体が不安定でなければ、専門家が来るまでそっとしておくのも1つの手だと思います。

上記事情からあえてこの欄に関しては記述を控えめにしています。

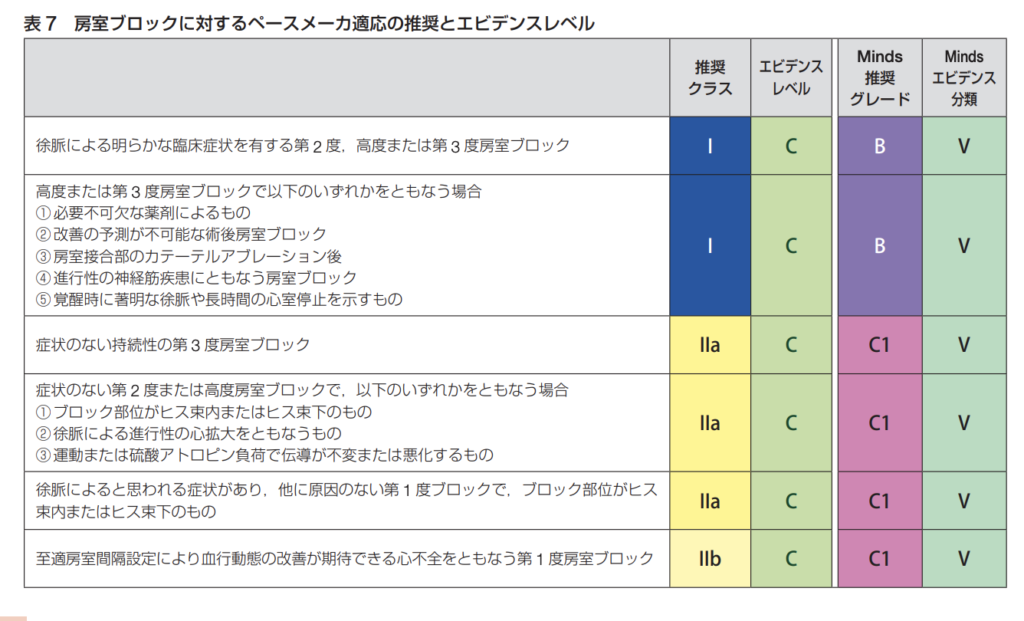

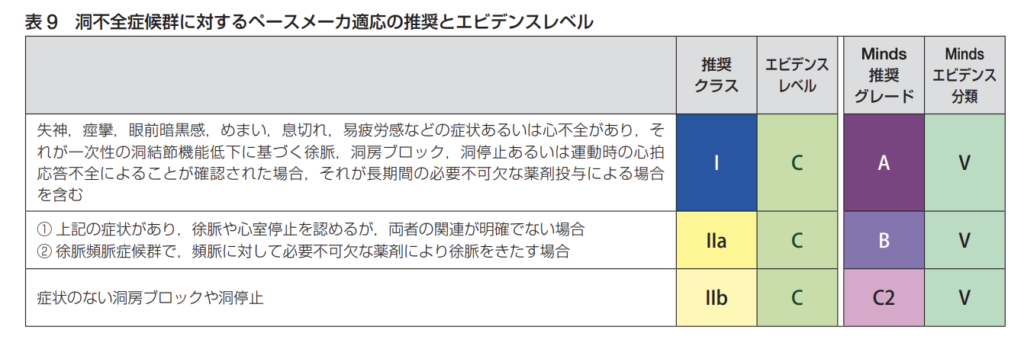

徐脈性不整脈

緊急での対応が必要なのは房室ブロック、および洞不全症候群です。

なお、以下の緊急コンサルト、というのは「一時的ペースメーカの挿入が緊急で必要」であることとほぼ同義です。

2拍以上連続してQRS波が脱落するものを高度房室ブロック(advanced AV block)と定義する。(https://new.jhrs.or.jp/contents_jse/actibook/book01_4/pageindices/index79.html#page=79)

徐脈の場合、以下の2つの疾患を念頭におく

・房室ブロック

✅2度(Mobitz)か完全房室ブロック

→即日緊急コンサルト

※3束ブロックと交代性脚ブロックの所見を見逃さない✅高度房室ブロック

→心不全兆候、徐脈による症状あれば緊急コンサルト・洞不全症候群

→失神、めまいなどの有症状であれば即コンサル

HR<40以下、3秒以上の洞停止でもコンサルト対象だが

就寝中で無症状であれば翌朝コンサルトでOK※βブロッカー、カルシウムブロッカーなどの

薬剤性であれば薬剤中止を検討

2度以上の房室ブロック(Mobitz)、および完全房室ブロックの場合は症状がなくても緊急でペーシングを検討するべきとなります。夜間でも循環器対応ができる病院に転送を考えましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本当は2度房室ブロック(Mobitz)も無症状なら即緊急ペーシングって感じじゃないですし、良性で知られるウェンケバッハ型のブロックでも完全房室ブロックに移行した報告もあります。なので実際の現場でペーシングが必要かどうかはやはり症状の有無にかかってくると思います。めまい、失神、ふらつきなど、、、、モニターでの不整脈のタイミングと一致して症状が出ている場合はemergentです。実際症状が出ている最中に問題の不整脈が出現しているかっていうのは大事なポイント。

とはいったものの、じゃぁ無症状なら房室ブロックや洞不全は全て放置するのか、もし突然死したらどうするんだ、、、、、っていう責任の所在の話になると、医師は立場が弱いですからねぇ。どこかで線引きをしなければいけない。

「mobitz以上の房室ブロックは一律緊急でペーシングを検討する」っていうのは、非専門医でも判断しやすいラインとして、いい落とし所だと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

また、特殊なパターンとして3束ブロック、交代性脚ブロックという完全房室ブロックに移行する可能性がある所見も知っておきましょう。

※3束ブロック

以下の所見が3つそろった場合、3束ブロックと言って完全房室ブロックに移行する可能性がある。

- 1度房室ブロック(PR延長)

- 完全右脚ブロック

- 左軸偏位

実はこの所見、無症状であればそこまで怖くはありません(https://appleqq.hatenablog.com/entry/2022/01/12/185835#%E4%B8%89%E6%9D%9F%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF)。なので健診で見つかっても基本無視でいいのですが、失神やめまいなどの患者でこの所見が見つかった場合は、背景に完全房室ブロックが隠れている可能性があります。

あとは交代性脚ブロックといって、右脚ブロックと左脚ブロックが入れ替わり立ち替わり現れる場合、完全房室ブロックの前段階として考慮するべきで、こちらは無症状でも緊急のコンサルトが必要になってきます(ガイドラインにも記載あり)。

洞不全症候群についても、症状がなければ後日コンサルトでいいです。

基準の目安として、HR<40以下か3秒以上の洞停止で緊急ペーシングを検討しますが、無症状であれば緊急ペーシングは必要としません。

※もし循環器が来るまで時間がないようであれば、除細動器の経皮ペーシングの出番です。

頻脈性不整脈

頻脈性不整脈

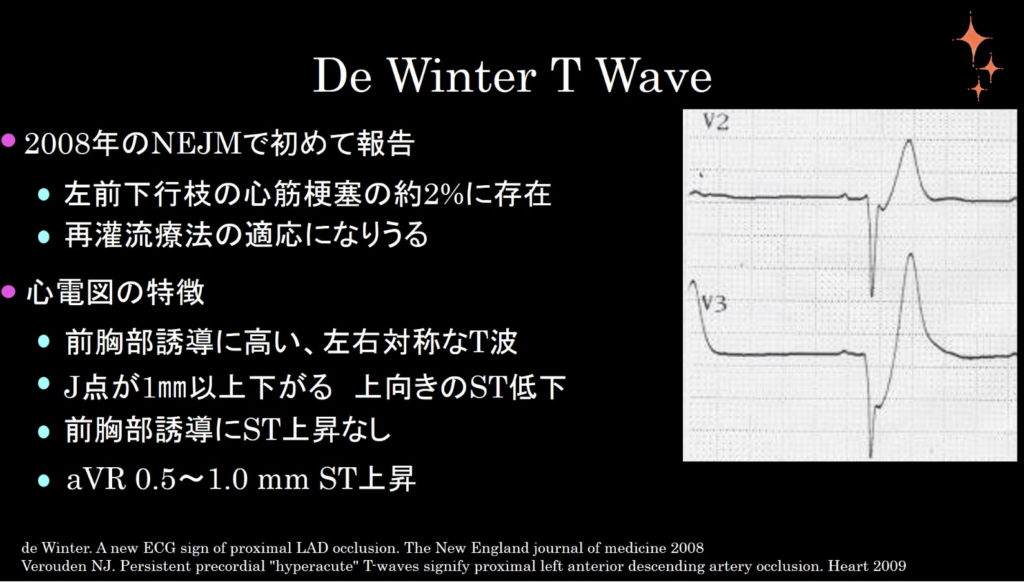

・心室頻拍(VT)

→以下の条件のどちらかを満たせば緊急コンサルト

- 症状や血圧低下あり

- 多形成心室頻拍(一拍ごとに形が異なる)

https://www.kango-roo.com/learning/1874/より 一過性のVT (NSVT)で単形成、無症状なら経過観察

ただし10連以上であれば

後日循環器内科へコンサルト・心室細動(Vf)

→即緊急コンサルト(というか心停止です)

危険な不整脈の代表例ですね。それでも症状なければ経過観察ですが笑。

❌NSVTなので経過観察でいいですか?

→基本大丈夫、、、、っていいたいんですけど、患者の状態によりますね。

例えば原因不明で入院している失神患者であれば、そのVTのせいで失神した可能性があるので循環器内科へのコンサルト閾値は低く設定する必要がありますね。

NSVT発生時に本当に症状がなかったか確認してほしいですし、看護師は単形成か多形成かまでは判断がつかない人が多く、多形成の場合は急変リスクが高いので緊急コンサルトが必要です。

なので、一度は波形を自分の目で確認する癖をつけるべきです。

おわりに

これさえあれば当直中でも安心です。ぜひ活用してください。