はじめに

遭遇する割合が一番多い電解質異常ですね。

参考文献、サイト

https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-treatment-of-hyponatremia-in-adults?search=hyponatremia&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1#H4160553301

INTENSIVIST 17巻1号 (2025年1月発行)

https://webview.isho.jp/journal/toc/18834833/17/1

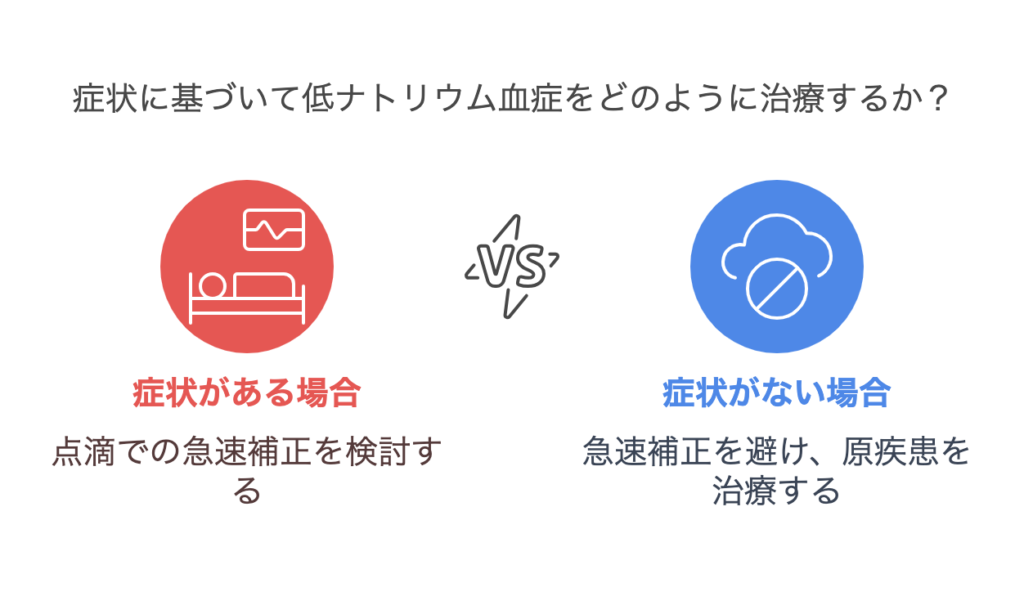

central illustration

低ナトリウム血症は症状があれば点滴での対応を検討し、症状がなければ点滴による急速補正はせず、原疾患を特定し治療する、という大原則は知っておきましょう。

Naの値より症状の有無で急速補正の適応を決定する、というのが味噌ですね。

初期対応

症状がなければ鑑別を優先してください。診断によって治療が異なるからです。

低Na血症による一番有害な点は脳浮腫であり、脳浮腫が代償できていないとさまざまな神経症状(頭痛とか嘔吐とか痙攣とか)が出現します。なので症状が出ている場合は一刻も早いNa補正が必要です。

Na<125の患者で何かしらの神経症状を呈している場合、3%生理食塩水によるbolusでの補正を検討します。Na>125でも「これは低Na血症がメインの病態だ!!」と思う場合は補正を考慮しましょう。

ただし、Na>125で重篤な神経症状を呈する場合は少ないです(ぶっちゃけ120<Na<125でも、慢性経過なら症状ないことがほとんどです)。必ず他の疾患の除外をして(例えば嘔吐で来ている患者なら、頭蓋内疾患や内分泌クリーゼの否定が先)から低Na血症への補正を検討しましょう。

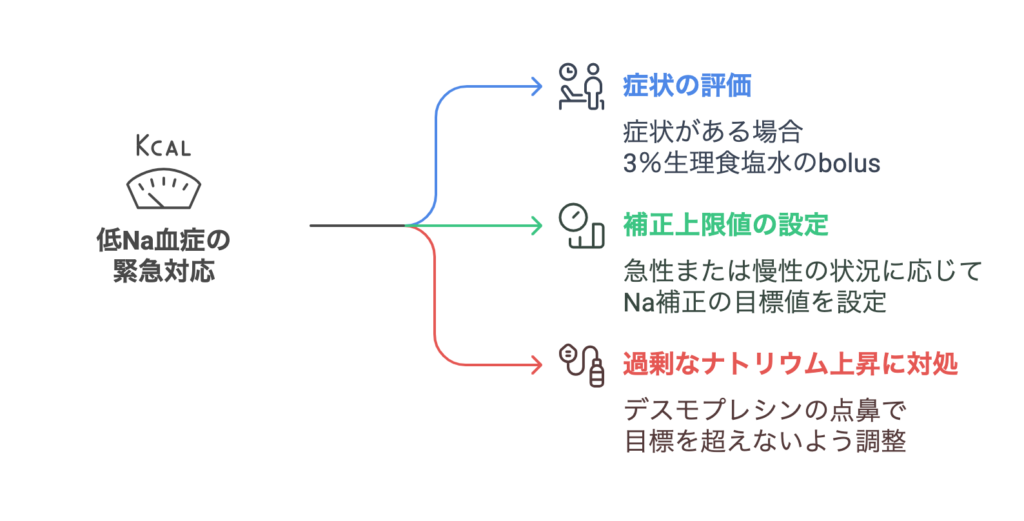

低Na血症の対応まとめ

(Na 125未満の1つのcut offとする)①症状があるかどうか

→症状があれば3%生理食塩水のbolus対応

2ml/kgを目安(普通の体格なら100mLbolus)

⭐️症状が軽減すればbolusは中止②補正の上限値

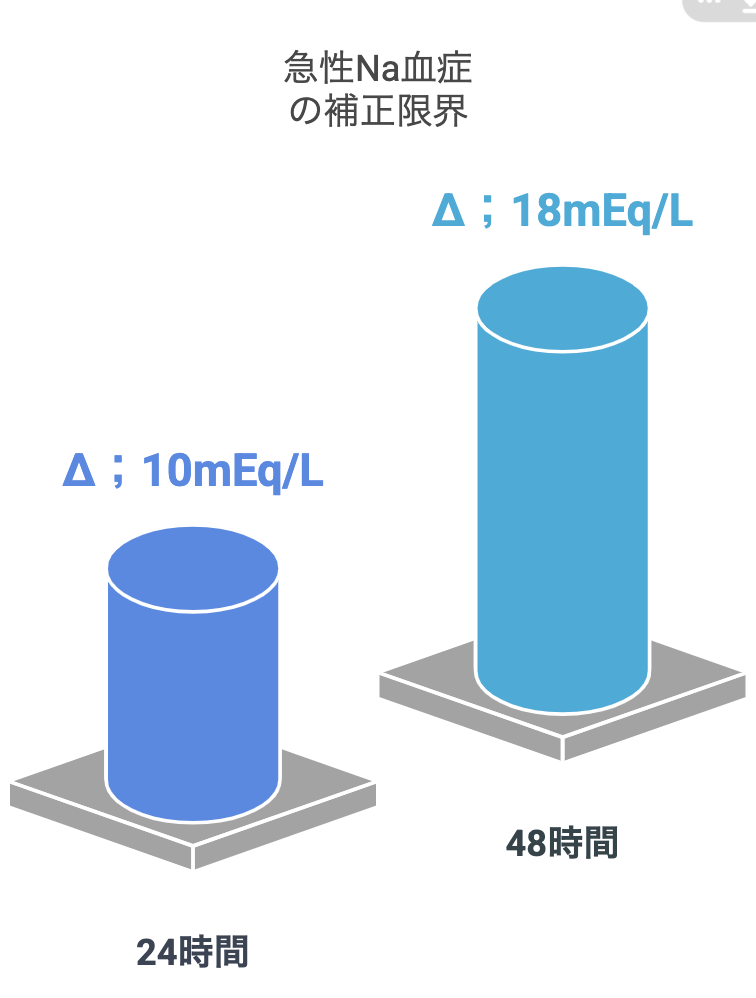

☑️急性の場合

24時間で10mEq/L以下

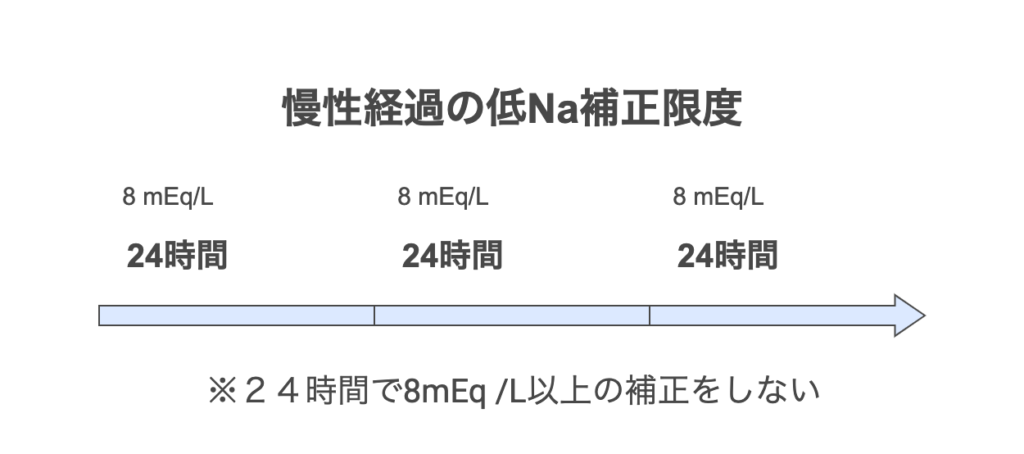

48時間で18mEq/L以下☑️慢性の場合

Na 8mEq/L/24hours

上記を超えないように補正

※ODS high riskの場合も

8 mEq/L以下で補正③Naが上昇しすぎた場合

逆補正として下記対応デスモプレシン点鼻

2 push

臨床経過次第で繰り返し点鼻※軽度な血圧上昇作用あり

急性か慢性かで対応が違います。48時間以内の発症であれば急性、それ以上であれば慢性と定義します。

低ナトリウム血症が急性であればあるほど合併症(脳浮腫や痙攣など)のリスクが高く、早急な補正が必要になります。

逆に低ナトリウム血症が慢性的で、かつ血清ナトリウム濃度が低いほど、過剰な治療による合併症のリスク(主に浸透圧性脱髄症候群;ODS)が高くなります。

急速補正も大事ですが、過剰補正を避けることにも尽力するべきです。そのため神経症状を伴う低Na血症は、ICUで頻回の採血モニタリングが必要になります。

- Na<120 重症

- 120<Na<130 中等症

- 130<Na<135 軽症

低Na血症は125未満を目安に昏睡、意識障害などの精神症状や嘔気や頭痛などの神経症状を呈し、急性のほうが症状が出る頻度が高いです。

低Na血症における症状

・中等症(Na 120-125程度)

嘔気、錯乱、頭痛

・重症(Na 120未満)

嘔吐、循環不全、呼吸不全、痙攣、昏睡(GCS計8点以下)

※術後や頭蓋内病変がある場合

早めの補正検討

3%食塩水の作成+bolus法

低Na血症の緊急対応

1️⃣3%食塩水の作り方

☑️生食500mLバッグから

100mL捨てる

そこに10%食塩水を

6A(120mL)入れれば完成☑️生食100mLに

10%食塩水を

1.5A(30mL)入れれば完成※抹消静脈から投与OK

静脈炎などのリスクがあり

CVがあればCVから投与2️⃣実際の投与方法

⭐️3% 食塩水 100mL(もしくは2mL/kg)

10分でbolus

3回までbolus可能

治療開始1〜2時間で

4-6 mEq/Lの上昇が目安

急性経過の場合

急性低Na血症は生命を脅かす脳浮腫を引き起こします。

急性低Na血症では症状が軽度であっても、脳ヘルニアを予防するために高張食塩水による迅速かつ積極的な治療が必要な緊急病態となります。

頭蓋内病変がある場合、早めの補正が推奨されます。

有症状の場合

低Na血症の緊急対応(Na<125目安)

※3%食塩水の作り方

生食500mLバッグから

100mL捨てる

そこに10%食塩水を

6A(120mL)入れれば完成⭐️3% 食塩水 100mL(もしくは2mL/kg)

10分でbolus

3回までbolus可能

治療開始1〜2時間で

4-6 mEq/Lの上昇が目安目安

無症状の場合

無症状だが急性にNaが低下している場合、今後も下がるかどうかを慎重にモニタリングしなければなりません。その際1つの基準になるのが水利尿がついているかどうか。

低Na血症は血液のNaより相対的に水が多い状態であり、水利尿とは簡単に言うと「ほとんど水みたいな尿を出して、血管内の水分を減らす」状態です。つまり水利尿は低Naを代償しうる反応であり、目安として以下の項目があげられます。

水利尿がついている状態

⭐️尿量100mL/hで疑う

→水利尿がなければ

Naがさらに低下するかも、、、

- 比重<1.005

- 尿浸透圧<200 mosmol/kg

- 尿陽イオン濃度(※)が

血清Naの2分の1未満

[※尿中ナトリウム濃度と

カリウム濃度の合計]

これを満たしていないのであれば、今後もNa濃度が下がる可能性が高いです。

Naのモニタリングの継続と、低Naが進行したらすぐ介入できるよう準備をしておくべきでしょう。

低Na血症の緊急対応

※3%食塩水の作り方

生食500mLバッグから

100mL捨てる

そこに10%食塩水を

6A(120mL)入れれば完成⭐️3% 食塩水 100mL(もしくは2mL/kg)

10分でbolus

3回までbolus可能

治療開始1〜2時間で

4-6 mEq/Lの上昇が目安

慢性経過の場合

慢性Na血症状の場合は、過剰補正で浸透圧性脱髄症候群(ODS)のリスクがあるため急性の場合より慎重に補正を試みる必要があります。

※ODS high riskの病態

Na<105、低栄養、アルコール使用障害、慢性肝障害などなど

なので症状がなければ3%食塩水bolusなどの急速点滴補正は行わず、原因検索と介入が大原則。

しかし、以下の状況であれば点滴による介入を検討するべきでしょう。

慢性低Na血症で点滴補正を考慮する場合

1️⃣症状あり

→過剰補正に注意しながら

3%生理食塩水bolus2️⃣Na値が容易に変動する病態

→血管内volumeを評価し

治療方針を決める

- SAH含む頭蓋内疾患

- 心不全

- 肝硬変

- 透析患者

有症状の場合

bolusで対応することは変わりませんが、ODSにならないように注意を払うべき。

低Na血症の緊急対応

※3%食塩水の作り方

生食500mLバッグから

100mL捨てる

そこに10%食塩水を

6A(120mL)入れれば完成⭐️3% 食塩水 100mL(もしくは2mL/kg)

10分でbolus

3回までbolus可能

治療開始1〜2時間で

4-6 mEq/Lの上昇が目安目安

Naが容易に変動する疾患の場合

上にあげた疾患はさまざまな理由でNa値が変動しうる疾患です。しかもvolume管理を積極的に行うことが多い疾患群でもあり、volumeへの介入でNa値が(主治医の想定以上に)変動することがあり得ます。

なので、「慢性経過でNa128ならまだ大丈夫か」などと一般病棟と同じイメージで管理していると痛い目にあいます。上記疾患群はいつも以上にNaの推移に注意を払うべきです。

また、治療介入も現在の患者の血管内volumeを加味して治療方針を決める必要があります。例えば体液過剰の心不全で低Naになっている場合、3%生理食塩水の負荷は原病態を悪化させます。

Naの値に関わらず、症状が出ていなければ原疾患の鑑別と治療が優先と覚えておきましょう。

ODSにしないために

bolusのやめ時

症状改善したらNa変動の上限値に達してなくてもbolusをやめましょう。あとはとにかくまめにフォローすること。これに尽きる。

bolusやめたあともNaが上昇していく場合があるので、一晩はICUで血ガスフォローするべきだと思います。

あと、上記で記載した目標値は上限を超えないようにしてくださいってだけで、「この目標値まであげるべき」っていう達成目標ではないことを意識しておきましょう。

逆補正

デスモプレシンの点鼻で調整。

実際こんな時どうすんのよ

急性発症か慢性発症ってどうやって判断するんですか?

これ永遠のテーマですよね笑。入院中患者であればNaのデータ推移がおえるし、症状もカルテに記録されていることが多いので急性か慢性かの判断は容易かと思います。問題は救急外来で来た患者。

ここ2日で体調が悪くて飲水過多になっていて、、、、と言う風に病歴から48時間以内の発症がほぼ確定できる場合なら急性とみて対応で良いと思います。

急性発症だと急速補正によるODSリスクも低いので、逆補正も必要ない、とアメリカのガイドラインだと書かれているらしい(又聞きなのでみなさんも調べてみてください)。

症状が2日前(48時間前から)からすでに生じていた場合とか、病歴がよくわからない場合は、慢性とみて対応するのが無難でしょう。

bolusしても全然Naがあがりません

そしたら3%生理食塩水の持続を開始するしかないでしょうね。んで低Na血症を引き起こしている原疾患が絶対あるはずなので急いで鑑別しましょう。

持続静注でもbolusでも目標達成率に大きく差はないし、過剰補正のリスクを踏まえると初期対応はbolus対応の方が安全な気がします。

過剰補正になりそうな人ってどんな人ですか

低K血症も同時並行で行う場合(K補正するとNa-K-ATPaseによる細胞内シフトで血清Naが上がることがあるとか)、水利尿がついている人は思った以上にNaが上がります。あと、上記で述べた頭蓋内疾患、心不全なども注意したいですね。

透析している患者も要注意。透析液のNa濃度(普通は140mEq/Lで設定されている)で勝手にNa値が変動します。有症状の低Na血症の透析患者がいた場合、透析液の管理は腎臓内科に任せるのが無難です(というか絶対他科依頼かけた方がいいです、ODSになることを避けるために。夜間緊急コンサルトもやむを得ないと思います)。