はじめに

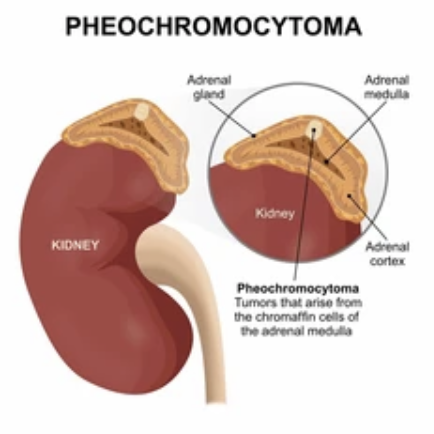

どちらも過剰なカテコラミンを生み出す腫瘍のせいで症状が出る疾患。副腎にあれば褐色細胞腫、それ以外にあればパラガングリオーマ、というわけですね。

超レアな疾患ではありますが、代謝内分泌科だけでなく、救急外来や循環器内科など、内科救急に対応する人間はこの疾患を知っておくべきです。

特に救急外来で来ている場合、クリーゼ病態を初手で見逃すとその後の対応で心停止しかねません。なるべく早期診断して専門医に繋げたいところ。

、、、、、まぁクリーゼで来てしまった場合は専門医待ってると死ぬ可能性があるので、非専門でも治療しなければならないシチュエーションがほとんどです笑。腹を括ってやるしかありません。

H and P

身体所見で有意なものはないので割愛します笑。基本病歴で疑い採血検査→画像検査がマスト。

主訴、病歴

- 頭痛、動悸、発汗発作

→過去に似たような発作がないか聴取 - 体重減少

- 高血圧緊急症

頭痛、動悸、発汗は褐色細胞腫の有名な3兆です。「発作的に出現」がキーワード。

内科外来できた「動悸」で甲状腺はルーチンで測定していますが、褐色細胞腫もスクリーニングしていい気がしますね(クリーゼで来ると目も当てられないので、積極的に探したほうが良い疾患な気がします)。

カメレオン的主訴

- パニック発作

- 胸痛、腹痛、背部痛

(腫瘍の出血や壊死を反映)

自験例だがトロポニン陽性の胸痛症例あり

おそらくカテコラミン心筋症による胸痛か- 嘔吐

→メトクロプラミドなど制吐剤は禁忌- 心原性ショック、心停止

- 心不全(電撃性肺水腫、CS1)

- たこつぼ症候群、劇症型心筋炎

背景に若年の生活習慣病(30-40代からの高血圧、糖尿病)を持ち、かつ痩せ型であれば積極的に考えたい。

ただし高血圧や症状に関しては発作がある時にしかわからない(常にカテコラミンが出ているわけではなく、発作的にカテコラミンがリリースされて症状が出る「発作型」という概念がある、すなわち発作時ではないと高血圧や動悸などの症状が捉えられない)ので、いわゆる生活習慣病の指摘がされていなくても安易に否定しない。

症状についても、一過性の発作なら救急外来に来た時はけろっとしているはず。なので診察した医師も深刻な疾患について推察しにくい、というのがこの疾患の嫌なところ。

以前私が診察した患者は「数分で治るのでパニックやストレスのせいだと思っていた」とのことでした。なので初期段階ではそもそも医療機関を受診しないか、受診しても採血所見での異常がない(ルーチン項目としての肝酵素、腎機能、炎症、電解質を測定しても正常値のはず)のでそのまま帰宅となるケースが多い疾患です。

「不定愁訴で外来受診を繰り返しまくっている精神疾患患者」「パニック発作」などの複数回の受診歴プレゼンテーションできうる疾患です。なので精神疾患と言われていいる患者であれば、褐色細胞腫含めて一度は代謝内分泌的なホルモン検査を推奨します。

さて、内分泌疾患だと必ず甲状腺機能亢進症が鑑別に上がるものの、褐色細胞腫は

- 便秘傾向

- 発作的に症状が出る

- 起立性低血圧、末梢が冷たい

などで区別できます。抹消冷感に関しては「時々手足が真っ白になる」って表現した患者もいましたね。

まぁ、採血でどっちみちホルモン測定するので病歴で区別しなくてもいい気がしますが笑。

あとは血圧の変動が激しい場合、HR120以上の頻脈(ショック患者ですら120を超えることは珍しいです、個人的に120以上であれば内分泌疾患の関与を疑います)なども疑うポイント。

それで循環器内科としては

- CS1の心不全

- たこつぼ症候群

できた患者、全員一度は疑うべき疾患だと思います。特にたこつぼ症候群を疑った場合、どこかで冠動脈造影検査を行うと思いますが、造影は褐色細胞腫で禁忌であり、検査中に死亡する可能性があります。

基本褐色細胞腫・パラガングリオーマであればどこかにmass(腫瘤)があるので、最低でも単純CTは胸腹部撮像しておくことが大事かと(心不全だからと言って、胸部CTだけで終わらせない)。

追加で1つ確認するとしたら、薬剤でデュロキセチンなどSNRIの内服が内科ということ。薬剤性高血圧が鑑別に上がることには注意したですね。

SNRIはセロトニンやノルアドレナリンの取り込み阻害剤であり、採血のカテコラミンの値を上昇させる可能性が指摘されています(症例報告レベルですけど)。なので高血圧+カテコラミン上昇→褐色細胞腫と間違われるわけですね。

鑑別点は、薬剤性なら頭痛などの自覚症状が基本ないことです。

採血

採血は、体動によるカテコラミンサージを抑制するべく、仰臥位安静で20−30分してから採血するべき。スクリーニング項目は

①血中遊離メタネフリン、ノルメタネフリンがfirst

なぜなら遊離メタネフリンは常に分泌されるから

②尿中メタネフリン2分画、随時ならCre補正を

蓄尿じゃなくても、 spot尿で十分診断可能らしいですね。なので外来でも褐色細胞腫の検査は可能。

③血中カテコラミン3分画はあまり精度がよくない、アメリカではもう推奨されていないとのことです。

時々炎症が上がることもあるみたいです。IL-6を産生するタイプもいるみたい。

画像

基本褐色細胞腫、パラガングリオーマはCTで見える程度の腫瘍がどこかに存在します。なのでCT、MRIで粗大な病変が見つからなかった場合、そもそも褐色細胞腫以外の鑑別を考える必要があります。

また、粗大な腫瘤があっても、本当にそれが褐色細胞腫なのか(要するに、腫瘍があってもそこからのカテコラミン放出の証拠がなければ褐色細胞腫など診断できない)を鑑別する必要があり、副腎皮質がんや転移性副腎腫瘍などについても評価する必要が出てきます。

カテコラミン放出に関しては、I-MIBG シンチグラフィーで評価をするらしいんですが、、、、この辺まで考える患者であればとっとと内分泌専門医に紹介してください笑。

また、あくまで初期対応(内科外来orER)での場合ですが、胸腹部だけでなく頭部CTも撮ってよいと思います。

なぜなら頭痛、嘔吐+高血圧は脳血管疾患が鑑別に上がりますし、心機能が低下していた場合、タコツボ症候群の原疾患として脳血管障害が外せないので、私は頭から骨盤部まで撮像します。

※以下循環器内科向け

胸痛や心不全できた患者の場合、ルーチンで心エコーを行うと思います。そこで、冠動脈支配で壁運動異常が説明できるかって一度は考えましょう。

「タコツボだからルーチンで冠動脈造影!」ってすると造影剤でクリーゼを誘発して急変するので、タコツボや逆タコツボ(心尖部だけ動きが良い)を見た時に、一度は「褐色細胞腫、、、、大丈夫だよな?」と考えてほしい。

心不全、ACS疑いで来院した際に疑うポイントは

- HRが高すぎる

- 痩せ型で見た目の動脈硬化リスクが低い

- 若年からの高血圧、糖尿病

- 嘔吐、せん妄などの随伴症状

- CK上昇の程度の割にトロポニンが異常高値

治療〜クリーゼで来た場合〜

褐色細胞腫を疑う場合の禁忌

- 嘔吐するからメトクロプラミド

- 脈が早いのでβブロッカー単独で開始

- トロポニン陽性の胸痛なので冠動脈造影をする

- 解離などの血管や出血性病変の評価で造影CT

→悪化してクリーゼになるので禁忌禁忌薬が多いので医療スタッフで情報共有しておくことが大事

せん妄なのでDEX、プロポフォールで鎮静しよう

→思った以上に血圧が下がる可能性が高い、最悪心停止する

血圧が高いからといって油断せず、ミダゾラムなどを使う

なので手を1つでも間違えると心停止しかねない。非常に取り扱いが難しい疾患です。とりあえず単純でいいからCTを撮像しておく、というのが大事かなと。

逆に画像なしに診断するのは難しい(というか無理)ので、「何か変だな」と思った場合に腹部まで含めてCTを撮像しておく、というのが大事だと思います。

しかも褐色細胞腫は循環血漿量減少性の疾患なので、血圧が保たれていても(むしろ高すぎ)補液をすることになる疾患です。喉が渇く、という訴えをする患者もいますね。

褐色細胞腫クリーゼ対応

※循環血漿量減少性疾患

→メインは細胞外液①αブロッカーでの降圧

フェントラミン(レギチーン) 10mg/1ml

原液で 0.2cc-0.5cc shot

効果は1分程度で発現、持続は10分程度

拡張期血圧 110以下を目指し適宜繰り返す併用して以下も開始

10A(100mg/10mL)+ 5% ブドウ糖 90mL

合計 100mL

2ml/hで開始拡張期血圧 110以下を達成できれば

その後数時間で 160/100程度へ降圧②βブロッカーでのレートコントロール

ランジオロール(オノアクト)(50mg/1V)

3V(150mg/3V)+溶媒50mL 計50mL

3ml/hで開始(血圧不安なら2ml/h)

安静時HR110以下を目標に

1ml/hずつ調整

1-10ml/hの間で管理

※血圧が90以下になる場合は

即時中止

※心不全を併発している場合

NPPVで酸素補助

もし心不全を併発していた場合、利尿剤うつのは最低です。むしろ細胞外液の補充をすべき疾患。

褐色細胞腫による心不全の場合、高血圧による肺水腫か心機能低下による心原性ショックなので利尿剤を打つ必要は本来ないのですが、、、、、手癖で利尿剤をうつヤブ医者もたまにいるので要注意。

まぁ心不全なのに細胞外液の補充が必要、というのはかなり特殊な病態なので気持ち悪いですが、こういうもんだと割り切りましょう。

また、痛みを訴えてお腹を抑えるとクリーゼを誘発する可能性があるので、鎮痛剤はしっかり使ってあげたほうがいいかと。

蛇足

クリーゼを救急外来で対応した症例があったので考えてみたんですが、鑑別として以下が考えられるかなと。

ただし救急疾患あるあるですが、画像精査にこだわりすぎて対応が後手になると最悪心停止する疾患です。急性期は確定診断ができないし、画像を見た段階で決めうちしてαブロッカーの静脈注射を開始する勇気が必要です。

甲状腺クリーゼ

→ほぼ一緒だが、発熱は褐色細胞腫では

頻度が高くなさそう

甲状腺ホルモンが夜間で測定できるor

明らかに甲状腺が腫れていることが

わかれば甲状腺の診断でいいが、

不安なら腹部CTで副腎腫瘍がないことを

確認すべきかも悪性症候群含めた薬剤性疾患

→これも上記とほぼ一緒、発熱も有名な兆候

まず被疑薬があるか確認

クローヌスなど神経筋症状の有無でも鑑別可脳血管障害(PRES含む)

→頭部画像精査は必須

MRIまで撮像するのは

バイタルが落ち着いてからで

いいでしょう大動脈解離/急性冠症候群

→これが本当にめんどくさい笑

造影剤が使いたくても使えない単純CT撮像して

粗大な副腎腫瘍がなければ

造影するって判断になるか

パラガングリオーマだった場合不運としか言いようがないが、、、